【こんなCD聴きました・2007年】

(a)“MY NAME IS BUDDY” ライ・クーダー(米国)

(b)“SWEET WARRIOR” リチャード・トンプソン(英国)

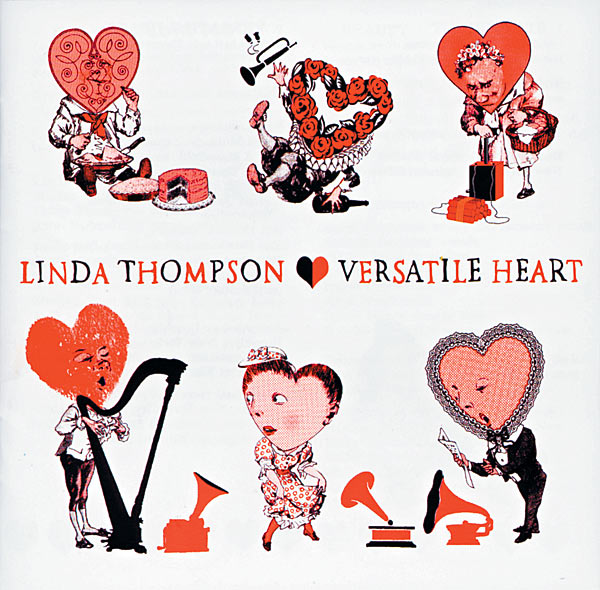

(c)“VERSATILE HEART” リンダ・トンプソン(英国)=写真

(d)“LIVING LIKE A REFUGEE” シエラレオネ・リフュジー・オールスターズ(シエラ・レオーネ)

(e)“ROKKU MI ROKKA(GIVE AND TAKE)” ユス・ンドゥル(セネガル)

|

(a)・(b)は、もう長くお付き合いさせてもらってる40年選手の大ヴェテランのお二人です。

いずれも、問答無用の大ギター奏者兼歌手です。

(a)は、前作“CHAVEZ RAVINE”[2005]の流れをくむ、コンセプト・アルバム。

前作同様、忘れ去られようとしている「少し前のアメリカ」を、

エピソードを積み重ねて描く長編小説のような内容。

今作は、労働運動が盛んだった1920〜30年代の労働者たちが主役です。

めんどくさいですが、英語のブックレットをじっくり読むと、楽しめます。

ピートとマイクのシーガー兄弟なんてな、懐かしい名前もあるよ!

その他、おなじみのヴァン・ダイク・パークス(key)、フラーコ・ヒメネス(acco)、ジム・ケルトナー(dr)らに加えて、愛蘭国・国宝楽団チーフタンズのパディ・モローニ(pipe)も参加。

いいなぁ〜。

古くからのブルーグラス・ファンは、ローランド・ホワイト(mn)の元気な演奏に、頬が弛むことでしょう。

これを聴いて、前作を聴くと、また楽しい。

ワタシ、前作はもう一つ好きじゃなかったんですけど、今では2枚続けて聴いたりしますわ。

ちょっと、重いけど・・・。

ついでながら、ライの旧作CDも、2枚ほど買ってしまいました・・・。

(b)は、RTさんの近年の最高傑作でしょう。

ここんところ、低予算で地味地味な作品が続きましたが、今作はエレクトリック・ギッターを手にドカドカ・ブンブンと豪快にロックします。

地味地味・渋渋も悪くないけど、やっぱり、こんなんも聴きたいよね。

RTさんのエレクトリック・ギッター、大好きなんですよ。

舌鋒鋭くイラク戦争を批判する曲が、エエな。

この人も、いろんな意味で、枯れないですね〜。

バンドでの来日、熱望。

(c)は、そのRTさんの元ご夫人の、オリジナル・アルバムの2作目。

この人ももう40年選手なんですかね?

遅すぎるソロデビュー作“FASHIONABLY LATE”[2002]も素晴らしかったですが、これは一段と素晴らしい。

リハビリ度が高かった前作より、はるかに表情豊かです。

歌手としてのリンダさんは、飛び抜けた美声の持ち主でもなけりゃ、圧倒的な声量で聴衆をねじ伏せる訳でもなく、特に技量に優れている、というわけでもありません。

実直に、淡々と、噛み締めるように歌声を重ねていくタイプの歌手です。

暖かさと安らぎを与えてくれるんですね。

この作品では、コンディションがかなり良いようで、前作には見られなかった軽快さを感じさせます。

バックでは、英国フォークのマナーに基づいた、生楽器中心の瑞々しい演奏で、旧友や息子・娘たちが、リンダに寄り添うように暖かい音を紡ぎます。

息子のテディ・トンプソンが、良いギター弾くのよね。

煌びやかなテクニシャンではありませんが、自己主張せず、母のために必要最小限のサポートをする、って・・・・この、孝行息子!

数を増やした自作曲が、また良いです。

華やかさはないですが、彼女の決して平坦ではなかった人生を映し出すような、それでいて希望に満ちた作品です。

トンプソン家関係では、「リチャード&リンダ・トンプソン」の未発表ライヴ盤“IN CONCERT, NOVEMBER 1975”、よく聴いたぞ。

録音は古いですけど、初発のアルバムです。

勢いのある演奏ですよ〜。 若いねぇ〜。

ここんところ、トンプソン家をよく聴きますわ。

(d)は、その名の通り、西アフリカのシエラ・レオーネ難民のキャンプから出たバンドのデビュー作。

所謂アフリカン・レゲエですが、普通のレゲエの先祖返り的なところが面白い。

演奏は、基本的には、非常に素朴です。

レゲエといえば、リズムが単調で、4〜5曲で飽きてしまうような印象を持ってましたが、

そこはアフリカン・レゲエ、もっと複雑なリズムを打ちます。

ワタシは、アフリカン・レゲエを聴いてこなかったんですけど、これからはちょっと意識して聴いてみよかいな。

このバンド自体、その出自からか表現意欲も高く、演奏も熱いです。

自己愛に満ちたブックレットも、愛らしい。

さて、最後は問題の(e)。

ミュージック・マ■ジンはじめ、各評論ではボロクソです。

声が出てへんだの、緊張感が薄いだの、地味だの、迷いが感じられる、だの。

でも、声を大にして言いたい。

ワタシは、このアルバム、大好きです。

このアルバムは、素顔の、普段着の、寛いだユス・ンドゥルの演奏が聴けるんです。

飾らないユスが、自分のやりたい音楽をストレートに表現した・・・・、そういう作品だと思います。

確かに、最高傑作と名高い“SET”[1990]のような緊張感あふれる作品や、世界的名声を決定づけた“EYES OPEN(XIPPI)”[1992]、“THE GUIDE(WOMMAT)”[1994]のような「完成度の高い」アルバムを好む向きには物足りないかも知れません。

ワタシも、それらのアルバムは大好きですが、セネガル現地盤のカセットや初期80年代の作品も好きなんで、この(e)も全然OKです。

このアルバム、セネガルの現地向けの演奏に近いんですよね。

逆に、評価の高い前掲の作品は、作り込まれすぎていて窮屈な印象を受けることもあります。

余裕のなさ、「商業的成功」を大きな目的とするが故のつまらなさを感じます。

ユスは、そんな西洋(日本を含む)向けの、「売れる」ための音楽から、一歩抜けたんじゃないのかな?

何の変哲もないアラブ歌謡をやって、物議を醸した前作“EGYPT(SANT)”の試みも、その一端ではないでしょうか?

このアルバムで聴かれる伸びやかさも、ユスの魅力ですよね〜。

リラックスした、楽しげなユスが見えてきませんか?

その他の、何枚か。

カボ・ヴェルデ出身で、セネガル〜ブラジル〜フランスと移り渡ってきた歌手、マイラ・アンドラーデのデビュー盤“NAVEGA(航海)”は、発見でした。

ブラジル音楽が基礎ですが、カボ・ヴェルデや旧宗主国ポルトガルの音楽(ファド)は勿論、フランス音楽も吸収してます。

若いにもかかわらず、味わい深い歌声も良し。

そして、何より、このルックス。見栄えしまっせぇ〜。

|

「出たものはみんな買う」エリック・アンダースンの、何と初ライヴ、“BLUE RAIN”も、期待以上の充実ぶりでした。

この人もまた、40年選手です。

2年前の日本ツアーのように、弾き語りかと思いきや、

4人のエレクトリック・バンドを従えて、ブルージーでダイナミックな演奏。

現役感、バリバリ。

エリック、いつまでも元気でね。

また、日本に来てね。

2007年は、DVDも買い始めました。

でも、買いっぱなしで、あんまり見れてません。

余裕がないのね〜。

あ、そもそも2006年・2007年発表のDVD、無かったわ。

楽器の修理や購入にお金がかかったり、軽い(重いかも?)金欠病にかかったりとで、2007年はあんまりCDを買いませんでした。

従いまして、2007年発表のCDも20枚くらいしか買ってません。

ですんで、こんなもんで。

しみったれた話で終わって、ゴメンねぇ〜。

2008年版は、あるのか??

・・・あるよ。当然。

2008.3.8 text by 7★

【こんなCD聴きました・2006年】

「こんなCD聴きました」 2006年&2007年に戻る

とも様キングスのホームページに戻る