Back

第2章

マリ共和国とポピュラー音楽

2-1 ポピュラー音楽とは

本論文では、ポピュラー音楽という言葉を用い、その特性を通じて民族、文化などについて考察する。最初にここで、ポピュラー音楽とはどのような音楽を指すのかを論じておきたい。

マニュエル[1992]は、ポピュラー音楽(大衆音楽:popular music)と異なる概念に当たるものとして、クラシック音楽(芸術音楽:art music)と民俗音楽(folk music)を挙げた上で、この三種の音楽を区別する際に、ポピュラー音楽の特徴として、次の要素を挙げた。

1. 生産者と消費者が分かれている音楽

2. マスメディアと結びついた音楽

3. 都市に起源を持つ音楽

4. 伝統的な生活習慣である特定の儀式やライフサイクルの行事と関係のない音楽

5. 日常生活において、娯楽として消費される音楽

6.同じ曲が時代を越えて繰り返し演奏されずに、レパートリーの回転が速い音楽

7. メディアによって個人崇拝を煽られた「スター」が演じる音楽

|

マニュエルは、これらの要素のいくつかを併せ持つ音楽がポピュラー音楽であるとした。本論文も、基本的にマニュエルの提案に沿った形で、ポピュラー音楽を定義したい。

しかし一方で、インドネシアのクロンチョン*1や、ポルトガルのファド*2、ナイジェリアのフジやジュジュ*3のように、民俗音楽として生まれて成長発展し、その様式を保持した上でポピュラー音楽として確立している音楽もあれば、パキスタンのカッワーリ*4のように12世紀以来の宗教音楽でありながら、大衆的人気を得ている音楽もある。また、クラシック音楽は今や再生可能な形で録音され商品として販売されているし、「売れる」ためにアイドル的な「美人バイオリン奏者」や「イケメン・テノール歌手」などを仕立てている、といった事例など、三種の音楽の境界が曖昧になっている例はいくつも挙げることが出来る。

マニュエル自身が言うように、「きっちり境界線を引いて分類したり、音楽ジャンル完璧に定義することは不可能」である。マニュエル[1992]の訳者である中村とうようは、同書の脚注で、「分類することじたいが目的なのではなく、いろんな音楽の性格を把握するための枠組としてはこうした分類は有効である。そのためには、あらゆる音楽を無理にこの三種に当てはめるのではなく、どの音楽にも三要素がさまざまな度合いで含まれている、と考えた方がよい。」と述べている。「民俗音楽のようなポピュラー音楽」や「ポピュラー音楽化したクラシック音楽」などは、上に述べた。また、様式化し、スタンダード曲が繰り返し演奏される一部のジャズなどは、「クラシック音楽化したポピュラー音楽」といえるし、今やロックもその道を辿りつつある。

上記三種の音楽以外に、伝統音楽(traditional music)という概念も存在する。伝統音楽とは、一般的なイメージとして、地域で長年唄い継がれた歌を、「伝統楽器」を使って唄い演奏する音楽、と言えよう。しかし、伝統音楽とポピュラー音楽とを分類するときにも、上のような考え方は有効であろう。ポピュラー音楽にも、伝統音楽の要素を内包する例はいくらでも挙げることが出来る。伝統音楽の名手が、CDを発売し、大ヒットして世界ツアーで大もうけしたとすると、彼(まはた彼女)は言うまでもなく、立派なポップスターである。

以上のような理由から、ポピュラー音楽とは何か、という定義において、一部議論の余地を残しておきたいと考える。

また、本論文では、トンブクトゥのポピュラー音楽を、その冗長な呼称を避けるために「トンブクトゥ・ポップ」と呼ぶ。これは、新たな音楽ジャンルの確立を目ざすための呼称ではない。

2-2マリ共和国の概要

2-2-1 一般事情

①地形、地勢

マリ共和国は、西アフリカに位置する内陸国で、南部は森林、北部はサヘルからサハラ砂漠に連なり、その中間には乾燥した草原地帯が広がる。南隣のギニアから流れ込むニジェール川は、国土を北東に貫き、やがて広大な内陸氾濫原を形成する。氾濫原は、サハラ砂漠に突き当たる辺りで収束し、再び大河となって流れを南東へと変え、隣国ニジェールへと流れ出る。このニジェール川流域は、ガーナ~マリ~ソンガイなどの歴代王国が覇権を競い、歴史の中心であった。現在も、バマコ(Bamako)、セグー(Ségou)、モプティ(Mopti)、トンブクトゥ、ガオ(Gao)などの主要都市はニジェール川流域に位置し、政治・経済の拠点となっている。

マリの面積は約124万km2で日本の約3.3倍、人口は1,430万人である[UNFPA,2007]。行政区は、カイエ(Kayés)、クリコロ(Koulikoro)、セグー、シカッソ(Sikkaso)、モプティ、トンブクトゥ、キダル(Kidar)、ガオの8州とバマコ特別区から成り、各州の下位には県が置かれている。首都バマコは、北緯約12度40分、西経約8度0分に位置する。

【図2-1】*5マリ共和国の州

【図2-1】*5マリ共和国の州

②気候

雨季と乾季があり、概ね6月から10月が雨季、11月から5月が乾季である。主な都市の気温、降水量、湿度は以下の通りである。

【表2-1】*6 マリ各地の気候 ※1971~2005年平均

月 |

シカッソ(南部) |

バマコ市 |

トンブクトゥ(北部) |

気温(℃)

最低/最高 |

湿度

(%) |

降水量

(mm) |

気温(℃)

最低/最高 |

湿度

(%) |

降水量

(mm) |

気温(℃)

最低/最高 |

湿度

(%) |

降水量

(mm) |

1 |

16.1/33.1 |

32.0 |

1.8 |

17.7/33.5 |

32.0 |

0.8 |

13.2/29.1 |

28.0 |

0.9 |

2 |

19.0/35.7 |

28.0 |

4.5 |

20.5/36.5 |

28.0 |

0.8 |

14.9/32.2 |

23.0 |

0.1 |

3 |

23.0/37.3 |

34.0 |

10.1 |

23.6/38.9 |

29.0 |

1.4 |

18.7/35.9 |

21.0 |

0.1 |

4 |

25.1/37.3 |

50.0 |

47.6 |

25.8/40.3 |

43.0 |

17.7 |

23.0/39.8 |

21.0 |

1.1 |

5 |

24.4/35.6 |

60.0 |

99.7 |

25.9/39.1 |

54.0 |

50.5 |

26.4/42.0 |

25.0 |

3.5 |

6 |

22.6/32.8 |

70.0 |

148.7 |

23.7/35.5 |

68.0 |

122.8 |

27.9/41.5 |

37.0 |

14.3 |

7 |

21.7/30.6 |

77.0 |

231.9 |

22.3/32.5 |

78.0 |

216.7 |

26.3/38.6 |

52.0 |

51.7 |

8 |

21.5/30.0 |

79.0 |

281.0 |

21.9/31.6 |

81.0 |

281.1 |

25.5/37.2 |

59.0 |

62.3 |

9 |

21.3/31.1 |

77.0 |

196.3 |

21.8/32.7 |

79.0 |

178.9 |

25.3/38.6 |

52.0 |

27.3 |

10 |

21.7/33.4 |

68.0 |

78.0 |

21.5/34.9 |

70.0 |

62.5 |

22.7/38.7 |

33.0 |

4.7 |

11 |

18.8/34.4 |

52.0 |

9.8 |

18.6/35.6 |

49.0 |

2.2 |

17.4/34.3 |

29.0 |

0.1 |

12

|

15.8/33.7

|

40.0

|

0.2

|

17.3/33.8

|

38.0

|

n.d.

|

13.6/30.0

|

30.0

|

n.d.

|

③経済、その他

マリの主要産業は農業で、綿花、米、ミレット、ソルガムなどを作る。また、ウシやヤギなどの畜産も盛んである。また、古くからの金の産地であり、綿花とともに重要な輸出品となっている。その他、以下のような数値を挙げておく。

・GNI(国民総所得):61億ドル[2006年、世銀]

・一人当たりGNI:440ドル[2006年、世銀]

・経済成長率:5.4%[2006年、世銀]

・総貿易額 輸出=16億2,300万ドル[2007,EIU]

輸入=16億5,200万ドル[2007,EIU]

|

このように、経済的には決して豊かな国ではない。

平均寿命は47.8歳で、男性が47歳、女性が48歳となっている[2000~05]。識字率は、男性32%、女17%と低い[2000~04]。しかし、これはマリの人々が無文字文化を築いてきたことが原因の一つであると考えられる。

2-2-2 民族構成、言語

①民族*7

他のアフリカ諸国同様、マリも多民族国家で、23の民族が住むという*8。

主な民族は、バンバラ(Bambara)、マリンケ(Malinké)、ソニンケ(Soninké)、カソンケ(Khassonké)、フルベ(Fulbe)、ドゴン(Dogon)、トゥアレグ(Tuareg)、ソンライ(Sonrhai)、

ボゾ(Bozo)、セヌフォ(Sénoufo)などである。

【図2-2】マリの民族構成

民族構成は、国土の南部を中心に住むマンデ系民族が人口の約50%を占め、その多くはバンバラである。

人口の約17%を占めるフルベは、東西に広がるサヘルの草原地帯に広く住み、主に牧畜を生業とする。

ドゴンは、国土の中東部ブルキナ・ファソ国境に近いバンディアガラを中心とした地域に住み、人口の約12%である。

かつてはサハラ交易に従事したトゥアレグは、同じくサハラ西部で交易を行ったムールと合わせて10%の人口を占める。

ガオを中心とした北東部の主要民族であるソンライは、全人口の6%を占めている。

宗教は、住民の80~90%はムスリム*9で、他にキリスト教*10や伝統宗教の信者がいる。

②言語

マリでは、民族語としてバンバラ、ドゴン、フルフルデ、ソンライ、タマシェクなどを国語とする*11。最大言語はバンバラ語で、公用語は旧宗主国のフランス語を採用している。マリの言語については、第3章で述べる。

2-3 仏語圏西アフリカのポピュラー音楽

マリ共和国のポピュラー音楽を論ずる前に、マリを含む仏語圏西アフリカ*12のポピュラー音楽を俯瞰してみよう。これによって、マリの、さらにはトンブクトゥの音楽の特徴が際だつことになるであろう。

2-3-1 1970年代まで

1950年代、アフリカでは、ルンバやサルサなどのキューバ音楽が流行した。西アフリカ各地でも、様々なバンドが様々に模倣し、酒場やレストランなどで盛んに演奏され、やがて現地化されていった。

60年代後半に入ると、コンゴ民主共和国(1971年よりザイール共和国)で、キューバ音楽を吸収消化し現地化したリンガラ音楽*13が誕生した。ラジオを通してアフリカ各地に届けられたリンガラ音楽は、東西アフリカに広がり、影響を与えた。

また同じ頃、米国からR&B*14が流入し、シャウトなどを織り交ぜた激しく感情的な歌唱法が取り入れられた。

2-3-2 レゲエ*15の登場

1970年代、ジャマイカ生まれのレゲエが世界的な人気を得たが、アフリカも例外ではなかった。アフリカ回帰を志向するラスタファリアニズム*16の思想と強く結びいたレゲエは、第一人者であるボブ・マーリー*17のカリスマ的人気とも相まって、アフリカの若者たちの心を強く捕らえた*18。

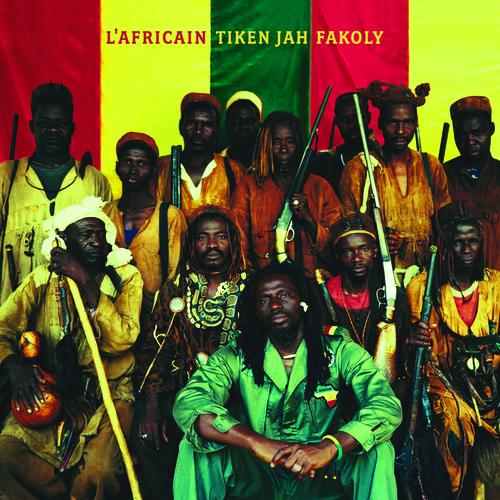

1980年代には、コートジヴォワール出身のレゲエ歌手・アルファ・ブロンディ*19が、アフリカの都市に住む若者の心情を代弁するような歌詞で全アフリカ的な人気を獲得し、レゲエのアフリカへの定着を促した。現在でも、同じくコートジヴォワール出身の歌手・ティケン・ジャー・ファコリ*20の人気が高い。

レゲエは、音楽としてだけでなく、ラスタとしての思想や生活習慣にも影響を与えており、若者に根強い人気を博している。

【写真2-1】"L'AFRICAIN" Tiken Jah Fakoly [2007]

2-3-3 ズーク*21

ズークは、1970年代の終わり頃、仏語圏カリブ諸島*22で生まれた。在来のラテン音楽に、ロックやR&B、レゲエの要素を強め、シンセサイザーを多用して現代的なダンス音楽となった。仏語圏カリブ地域で流行し、パリでもカリブ系移民を中心に人気を博した。特徴的な分散和音を多用したギターのスタイルは、リンガラ音楽の影響が明らかである*23。

仏語で唄われているズークは、最新のダンス音楽として、仏語圏西アフリカの人々にも広く受け入れられた。また、ズークは、アフリカ音楽の影響を受けていることもあって、西アフリカ各地で独自に確立していた各種ポピュラー音楽と容易に混合し、一聴では区別ができないこともある*24。

また、ズークは、シンセサイザーやコンピューターによる打ち込みを多用していることから、楽器の演奏者も少なくて済み、短時間で録音することが出来る。そのため、ある程度の機材が揃っていて、質に拘らないのであれば、大量生産出来る音楽でもある。

2-3-4 ヒップホップ*25

1970年代、米国黒人のストリート文化から生まれたヒップホップは、1980年の終わり頃にアフリカでも流行を見せた。仏語圏西アフリカでは、特にコートジヴォワールで流行し、現地化して多くの音楽家が人気を得た*26。

ヒップホップは、リズムトラックにラップが乗るという簡素な様式で、楽器演奏に比べて技術的にも容易であるため、演奏しやすい音楽である(勿論、技術や質を追求するなら演奏が容易な音楽などは存在しないが・・・)。そのため、ヒップホップは演奏者にとってはアクセスしやすく、「お金の無い」若者には開かれた音楽であったため、アフリカ都市部での流行を容易にしたものと思われる。

2-3-5 コートジヴォワール音楽の影響

独立時に、マリやギニアが、フランスの影響力から逃れて独自の民族主義的な国家建設の道を歩んだのに対して、コートジヴォワールは1960年の独立以来、親仏政策を採った。そのため、フランス資本が流入して「象牙の奇跡」とも呼ばれる経済発展を遂げた。音楽においては、録音スタジオなどの整備が進み、楽器の入手も比較的安易であるなど、ポピュラー音楽を制作するには整った環境が作り出された*27。

また、マリやギニアが音楽をはじめ外来文化流入の制限を行ったのに対して、コートジヴォワールでは一貫して開放政策を採り続けた。結果的に、コートジヴォワールは、地域の伝統に根付いた独自のポピュラー音楽を作り出すことは出来なかったが、整った音楽制作環境の下、レゲエやヒップホップ、ズークなどの外来音楽をいち早く模倣・吸収消化し、現地化することに成功し続けている*28。そして、アビジャンで「アフリカ化」された外来音楽が、仏語圏西アフリカ諸国へと輸出されることとなった*29。

2-4 マリ共和国のポピュラー音楽

マリのポピュラー音楽には、以下のような特徴がある。以下のほとんどがバマコで制作された音楽である。また、後に述べるトンブクトゥ出身音楽家以外の歌手は、ほとんどがバンバラ語で唄う。

2-4-1 マンデ系民族の音楽

マリのポピュラー音楽の中心となっているのは、マリの政治・経済を牛耳る最大民族のマンデ系民族である。先にも述べたように、マリでは古来からマンデ系グリオの音楽が盛んであり、グリオ出身のポピュラー音楽家が人気を得ている。彼らは、グリオの伝統に則って、コラやバラフォンなど伝統楽器が織りなすゆったりとしたリズムにのって、高音域を多用した独特の節回しで唄う。一方で、グリオ出身者の中にも、伝統に囚われない自由な音楽を演奏する者もいる。

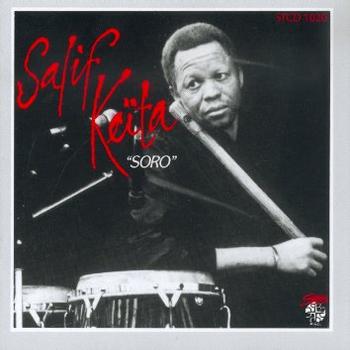

マンデ系民族にとって、音楽は永らく職能階層*30であるグリオの専売特許であって、上位の階層である貴族にとって音楽は禁忌とされてきた。しかし、王族出身のサリフ・ケイタの成功以来、グリオでない音楽家も多数出て、地域色の強い、かつ現代的で個性的な音楽を聴かせる。

【写真2-2】"SORO" Salif Keïta [1989]

2-4-2 ワスル音楽

マリの音楽では、ジャンルの名称を聞くことはほとんど無いが、唯一耳にすることがあるのが「ワスル(Ouassoulou、またはWassoulou)」と呼ばれる音楽である。

ワスルとは、マリ南西部からギニア、コートジヴォワールに広がるワスル川流域を中心とした地域の名称であり、マンデ系民族とともにフルベの移住者が多い地域である。当地の伝統的な音楽を基としたポピュラー音楽を、ワスル音楽といい、軽快なリズムと力強い歌唱が特徴とする。代表的な歌手はフルベ出身のウム・サンガレで、マリ全土で高い人気を得ている。

近年、ワスルの流行は目覚ましく、ワスル出身でない音楽家がそのスタイル取り入れることも珍しくない*31。

【写真2-3】"OUMOU" Oumou Sangaré [2003]

2-4-3 外来音楽の影響

マリでは、以上のような音楽が好まれていて、レゲエやズークをリズムとして取り入れたりする例はあるものの、それらをそのまま模倣したような音楽は大きな流行とはなっていない。ただし、見るからにラスタである者、「彼はラスタだ」と言われる人物、ラスタを自称する人物は少なからず居ることは確かである。

コートジヴォワール産の音楽に関しては、私がラジオやテレビを視聴したり、カセットCD屋台を覗いたり店主に話を聞いたりする限り、ほとんど存在感がない。

2-5 マリ共和国の文化政策

マリのポピュラー音楽の発展は、政府による文化政策の大きな影響を受けている。ここでは、文化政策がポピュラー音楽に与えた影響を辿る。

2-5-1 独立当初の芸術文化政策

1960年、独立を果たしたマリ共和国の初代大統領・モディボ・ケイタは*32、先に独立したギニア同様に、フランスの影響力を排した民族主義的な国作りを目指した。そのために、芸術文化政策においても、政府はギニアに倣って外来文化を極力排し、国内文化の保護・育成を図った。

2-5-2 国立楽団、州立楽団*33の設置

音楽においては、政府は自国の伝統的な音楽を育て、国民意識の高揚、民族融和の促進に利用しようとした。

ギニアに倣い、バマコには国立楽団を、各州に州立楽団を設け、地元の音楽家を育てた。その成果は、1960年以来毎年開かれた「若者週間(Semaine des Jeunes)」の音楽コンテストにおいて発表され、優秀な楽団は表彰の栄誉を得た。コンテストでは、政府の意向により、地域色民族色に富んだ演奏が高い評価を受けるため、各楽団は地域の民謡や伝統的な文化を取り入れ、競い合うこととなった。1968年、ケイタが失脚した後も、このような政策は引き継がれた。1970年、若者週間はより総合的で大規模な「隔年芸術文化祭(Biennales)」へと発展した*34。

2-5-3 国営ラジオ局「ラジオ・マリ*35」

一方で、政府は外来音楽の流入を規制した。国営ラジオ局であるラジオ・マリは、政府の意図に即して、外国曲の放送は控える一方、国立楽団や州立楽団の演奏などといったマリ国内の曲を優先的に放送した。

しかし、それでも放送に充分足りる楽曲数が確保できなかったため、ラジオ・マリは積極的に音源を録音・制作を行った。各地の地域楽団の演奏、民謡グループ*36による伝承曲、グリオの物語歌や歴史歌、局で雇った有能な音楽家*37の演奏を盛んに録音し、放送した。また、多民族国家であるマリにおいて国民国家としての結束を強めるため、出来るだけ多様な民族の音楽を放送するよう奨励した。

その結果、ラジオ・マリからは、マリ各地の様々な民族の様々な音楽が放送されることとなった*38。

2-6 まとめ

仏語圏西アフリカのポピュラー音楽は、ズーク、レゲエ、ヒップホップなどの強い影響を受けており、それらの音楽は、直接的に各地のポピュラー音楽に影響を与えているのみならず、コートジヴォワールで「アフリカ化」された上で大量生産され、仏語圏西アフリカ諸国へ輸出されている。

しかし、マリにおいては、他の仏語圏西アフリカ諸国に比べて、レゲエ、ヒップホップ、ズークやコートジヴォワール製の音楽などの影響は限られている。その原因としては、伝統的なマンデ系グリオの音楽が盛んであったことと、建国時以来採られた芸術文化政策により、外来音楽の聴取が制限され、国内の音楽が保護されてきたことが考えられる。結果として、国内ポピュラー音楽が著しく成長・発達し、多くの聴取者を獲得した。

また、一般的な傾向として、国内ポピュラー音楽の強い国では外来音楽の人気が上がらない。米国、日本、ナイジェリア*39などを見れば、明らかであろう。これらの国で、外国の曲や音楽家がヒットチャートを駆け上がることは希である。

*1 kroncong。ギター類、チェロ(主にピチカートで演奏)、フルートなどによって演奏される。16世紀、ポルトガル人がもたらした小型ギターに起源を持つウクレレ状のギター(クロンチョン・ギター)が繊細なリズムを刻む。現在でも人気が高く、女性歌手へティ・クース・エンダン(Hetty Koes Endang)などが活躍。

*2 fado。ポルトガルのリスボンやコインブラに起源を持つ音楽。発祥は13世紀に遡るとも言われる。6絃ガット・ギター、ポルトガル・ギター(コインブラ・ギター)などを伴奏に、主に女性のソロ歌手が唄う。女性歌手アマリア・ロドリゲス(Amalia Rodriges)が知られる。

*3 ジュジュ(juju)、フジ(fuji)は、ともに多数の打楽器とペダル・スティール・ギター、コール&レスポンスによる歌唱などを特徴とする。ジュジュは幾分ゆったりとした優雅なリズムで、ギターなどを交えて演奏する。ジュジュ歌手のサニー・アデは、1980年代に国際的スターとなった。ジュジュから派生したフジは、ギターを排してテンポを上げ、荒々しいリズムを叩き出す。シキル・アインデ・バリスター(Sikiru Ayinde Barriser)などが知られる。

*4 qawwali。パキスタンを中心に、インドやアフガニスタンなどで好まれるイスラーム・スーフィズムの宗教音楽。一般的な楽団は、主唱者、副唱者と、タブラ、手拍子、ハルモニウムから成る。歌手ヌスラット・ファテ・アリ・ハーン(Nusrat Fateh Ali Khan)が、この音楽を世界に知らしめた。

*5 工房三角形 http://www.freemap.jp/ より。

*6 Annuaire Statistique du Mali 2006 [Ministére de l'Economie de l'Industrie et du Commerce]より

*7 Annuaire Statistique du Mali 2006 [Ministére de l'Economie de l'Industrie et du Commerce]による。

*8 在日マリ大使館 (http://www.ambamali-jp.org/)による。

*9 ムスリムは、在日マリ大使館によると80%、在米大使館によると90%である。

*10 バマコには市中心部に大聖堂(La Cathédrale de Bamako)、トンブクトゥにはカトリック教会があり、キリスト教徒も存在感を見せている。

*11 Andriamirado [1998]による。

*12 かつての仏領西スーダン。仏語を公用語とするマリ、セネガル、ギニア、コートジヴォワール、ブルキナ・ファソなどの国々。

*13 主にリンガラ語で唄われることから、日本ではこう呼ばれることが多い。他にルンバロック、ザイーレアン・ロック、コンゴリーズ音楽、スークース(soukousou)などと呼ばれ、呼称が一定しない。細かい分散和音(アルペジオ:同時に複数音を発さずに奏でる和音)を紡ぐギターと、男性歌手による美しいコーラスが特徴。

*14 リズム・アンド・ブルース(Rhythm & Blues)。従来のブルース音楽に、激しいリズムを加え、ダンスにも耐えうるスタイルとなった音楽。広義では、ソウル、ファンクやロックン・ロールなど、ジャズを除いた米国黒人のポピュラー音楽全般を指す言葉としても使われる。

*15 reggae。1960年代、ジャマイカで生まれた。すでに当地にあったスカやロック・ステディと呼ばれた音楽が、さらにロックやR&Bの要素を強化して発展した音楽。明快な裏打ちリズムが特徴で、複雑なポリリズムを競う他のカリブ海音楽とは明確な違いを見せる。

*16 Rastafarianism。ジャマイカ独特の宗教思想。アフリカ回帰を志向し、エチオピア皇帝ハイレ・セラシエ一世を救世主と仰ぐ。西洋型資本主義を「バビロン・システム」として強く批判。信奉者は「ラスタ」と呼ばれ、ドレッドロックの髪型やマリファナ奨励、菜食主義など独特の生活習慣をとる。レゲエ音楽と強く結びついた。

*17 Bob Marley(1945~1981)。歌手、作曲家。社会的な歌詞や政治的発言などにより、カリスマ的人気を得た。自身がラスタでもあり、レゲエの代名詞のような存在となった。

*18 鈴木[1999]に、レゲエに影響されたアビジャンの若者についての研究がある。

*19 Alpha Blondy(1953~)。1982年、アルバム"JAH GLORY" でデビュー。アフリカ最初のレゲエ歌手。ブロンディのマネージャーでもあったリー[1992]に詳しい紹介がある。

*20 Tiken Jah Fakoly(1968~)。歌手、作曲家。1990年代にカセットを数種発表し、1999年"MANGERCRATIE"で世界デビュー。社会問題を積極的に唄い、アルファ・ブロンディの後継者として高い人気を得ている。現在はバマコ在住。

*21 Zouk。1980年代、パリのカリブ系移民のバンド、カッサヴ(Kassav')が世界的に成功し、ズークの名を一躍広めた。

*22 ハイチ、グァドループ、マルティニークなど。コンパ(Compas)やビギン(Beguine)などの音楽があった。

*23 マニュエル[1992]によると、独立を果たした当時のコンゴに、仏語教師などとして渡っていたハイチ人が、カリブ諸島にリンガラ音楽を持ち帰ったという。

*24 例えば、カメルーン独自のマコッサは、ガーナやシエラレオネ発祥の優雅なギター音楽であるハイライフ(Highlife)の影響下に生まれた音楽であるが、2009年に私が当地で買い求めたマコッサのCDでは、明らかにズークの影響を受けたダンス音楽であった。また、カーステレオなどで耳にしたズークに似た音楽も、地元の人に尋ねると、「マコッサだ」と答えた。

*25 hiphop。米国黒人音楽、演説・説教、詩の朗読やラジオDJのお喋り、レゲエなど、様々な要素が折り重なって生まれた音楽。ターンテーブルやコンピューターの打ち込みによって作り出されるリズムトラックに、独特の抑揚を持った語り(rap:ラップ)を乗せる。音楽のみならず、ダンスや絵画なども含んだストリート文化である。

*26 アフリカ都市部におけるヒップホップの流行および現地の若者に与えた影響については、コートジヴォワールでの様子は鈴木[1999]に、カメルーンでの様子は矢野原[2008]に詳しい。

*27 リー[1992]は、サリフ・ケイタの活動を通して、1970年代中期のアビジャンの音楽制作環境の様子を描いている。

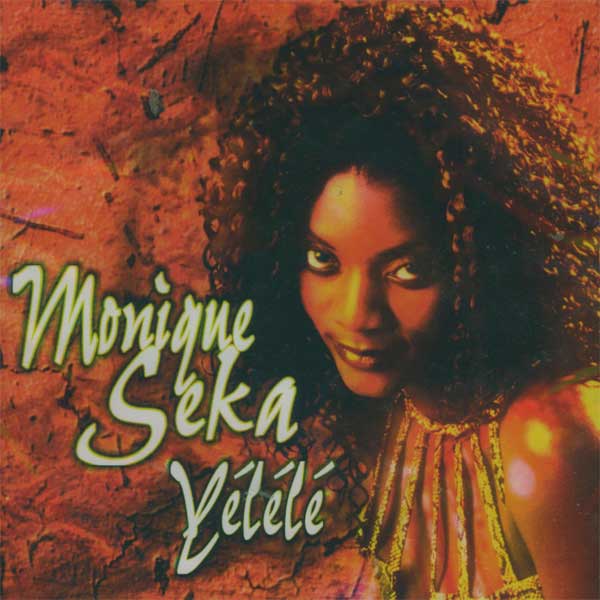

*28 コートジヴォワールの外来音楽の吸収消化の事例では、レゲエでは前出のアルファ・ブロンディやティケン・ジャー・ファコリ、ズークではモニク・セカ(Monique Seka)など。セカは、1990年代、「アフリカン・ズーク」と銘打って世界に売り出され、日本でも女性歌手サンディが彼女のヒット曲"Yélélé"をカヴァーした(アルバム"DREAM CATCHER" 収録"Everyday")。

【写真2-4】 "YÉLÉLÉ" Monique Seka

*29 コートジヴォワール音楽の輸出に関しては、私が訪れたカメルーンで、ラジオから流れてくる曲や、パーティーで流された曲について、「これはどこの曲だ?マコッサか、ビクシィか?」などと訪ねると、「コートジヴォワールだ」との答えを幾度となく聞いた。ギニアやブルキナ・ファソを訪れた人からも、同様の逸話を聞いた。

*30 鈴木[2008a]によると、マンデ系民族には、貴族(ホロン:hôron)、職人(ニャマカラ:nyamakala)、奴隷(ジョン:djôn)の階層があり、グリオ(jeli)は、職人階層に属する。民主化に伴い、奴隷階層は廃止されている。

*31 クリコロ出身のセク・クヤテ(Sekou Kouyaté)など。ワスルに近いシカッソ出身のナハワ・ドゥンビア (Nahawa Doumbia)は、新作"KABAKO"[2009]にワスルを取り入れた曲を収録している。

*32 Modibo Keïta (1915~1977)。マリの初代大統領(在職1960~68)。ギニア同様にフランスから離れた独自路線を歩み、民族主義的な政策を実行した。1968年、ムサ・トラオレ(Moussa Traoré)によるクーデターで倒れた。

*33 国立楽団には、オルケストル・ナシオナルA(Orchestre National A)、レイユ・バンド(Rail Band)など、州立楽団にはスペール・ビトン・ドゥ・セグー(Le Super Biton de Ségou) カナガ・ドゥ・モプティ (Kanaga de Mopti)などがあった。優秀な州立楽団は、国立へと昇格することもあり、上記の州立楽団はいずれも後に昇格を果たした。スペール・ビトンは、現在でも活躍し、人気が高い。

*34 このような音楽事業は、1980年代には徐々に衰え、1990年には幕を下ろした。

*35 マリ国営ラジオ(Radio Nationale du Mali)の通称。現マリ・ラジオ・テレビ局(Office de Radiodiffusion Télévision du Mali, ORTM)。

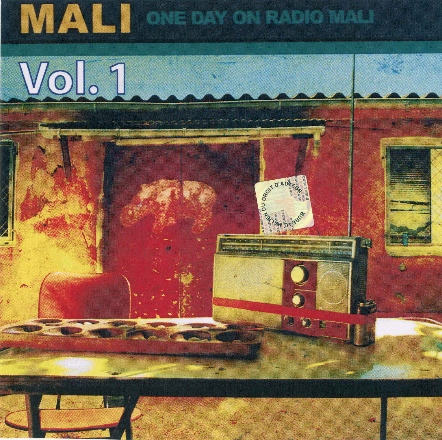

*36 Troupe Folklorique。下に示した"ONE DAY ON RADIO MALI"には、Troupe Folklorique Peulh du Macina(マシナのフルベ民謡団)や Troupe Folklorique Khassonké(カソンケ民謡団) などの演奏が収録されている。

*37 例えば、自作曲を披露し、マリで最初のポップ・スターとされたブーバカール・トラオレや、第3章で述べるアリ・ファルカ・トゥーレなど。

*38 当時ラジオ・マリで放送された曲について、リー[1992]は、「70年代、ラジオ・マリから流れてくるマリンケ、バンバラ、プール、ワスルの伝統音楽の数々。それはまさに宝の山であった」と表現している。当時のラジオ・マリで録音・放送された楽曲の一部は、アルバム "ONE DAY ON RADIO MALI" vol.1, vol.2 で、聴くことが出来る。

【写真2-5】" ONE DAY ON RADIO MALI, Vol.1"

*39 ナイジェリアでは、独立以後、外来の音楽が厳しく規制されたこともあり、ジュジュやフジといった独自のポピュラー音楽を生んだ。また、米国黒人音楽を吸収消化し、「アフロビート(Afrobeat)」と呼ばれる独自の音楽を生み出し、社会的発言や行動で知られたフェラ・クティ(Fela Kuti)は、国民的英雄となった。

Back

【図2-1】*5マリ共和国の州

【図2-1】*5マリ共和国の州

【図2-1】*5マリ共和国の州

【図2-1】*5マリ共和国の州