Back

第3章

トンブクトゥ・ポップの成立

3-1 トンブクトゥの概要

3-1-1 一般事情*1

①地勢

トンブクトゥ州(Région du Tombouctou)は、マリ共和国北部に位置し、東北にアルジェリア国境、西にモーリタニア国境を接する。東隣には、北にキダール州、南にガオ州、南隣には一部20kmほどのニジェール国境と、モプティ州が接する。

州の面積は497,926㌔で、マリ全土の約40%を占める最大の州である。州の北方はほぼ砂漠で、州の面積の約95%を占めている。

南部にはニジェール川が流れ、世界最大級の内陸氾濫原を形成しており、主な都市はニジェール川流域に集中している。

人口は、2006年で585,664人(男=286,176人、女=299,488人)、都市人口は470,815人で約80%、人口密度は1.18人/㌔である。

州は、さらに5つの県(Cercle)に分かれ、トンブクトゥ県、グンダン(Goundam)県、ニアフンケ(Niafunké)県、ディレ(Diré)県、グルマ・ラルス(Gourma Rharous)県がある。

【図3-1】*2トンブクトゥとニジェール川

【図3-2】トンブクトゥ州と各県都 略地図*3

②気候*4

トンブクトゥの気温、年間降水量、湿度はは、以下の通りである。

(いずれも1971~2005年平均)

【図3-3】気温(℃)

【図3-4】降水量(mm)

【図3-5】湿度(%)

以上のように、トンブクトゥは、年間を通して最高気温は30℃を越え、5、6月には40℃を越える。他のマリの地域同様に、10~5月の乾季と、6~9月の乾季がある。湿度は年間を通して60%を割っていて、乾燥した地域であるといえる。

③トンブクトゥ市

州都・トンブクトゥ市は、北緯約16度45分、西経約3度0分、首都バマコからは約900kmに位置する。市の人口は不明だが、トンブクトゥ県で約8万7,000人の人口があり、このうち、上記のデータに従い都市人口を約80%と仮定すると、凡そ7万人が都市住民であると推測される。県内には他にカバラ(Kabara)、コリオメ(Korioumé)などのいくつかの小都市があり、都市住民の全てがトンブクトゥ市に住むとは考えられないため、州都の人口は概ね5~6万人程度と推測できる。これは、トンブクトゥ市の住民に人口を尋ねた際の回答と、ほぼ一致する。

かつては繁栄したトンブクトゥ市だが、他のサヘル地域同様に、今では激しい砂漠化に直面している。住民の話でも、年々砂漠化は進んでいるようで、文字通りに砂に呑み込まれつつある。

【写真3-1】トンブクトゥ市遠景。市内から歩いて10分程度の丘の上から。

【写真3-1】トンブクトゥ市遠景。市内から歩いて10分程度の丘の上から。

3-1-2 歴史*5

「トンブクトゥ」という、何ともリズミカルで愛らしいこの都市の名は、伝説によると、タマシェック語で「井戸」を意味する「ティン」と、井戸を掘ったとされる女性の名前「ブクトゥ」とから名付けられたという*6。ブクトゥが管理する井戸が、「ティンブクトゥ」であり、それが訛って「トンブクトゥ」となった。

【写真3-2】ブクトゥが掘ったと伝わる井戸跡(トンブクトゥ博物館にて)

都市としての成立以来、重要な歴史的役割を果たしたトンブクトゥは、1988年、ユネスコ世界文化遺産に登録された。その役割とは、サハラ砂漠を挟んだ北の世界と南の世界を繋ぐ交易都市として、そしてアフリカにおける最大のイスラーム学問都市としての役割であった。

①地理的条件

トンブクトゥは、北方に広がるサハラ砂漠と、南を流れるニジェール川との接点に位置する。西南から流れ来るニジェール川は、この地で東南へと方向を転じるため、トンブクトゥは北方のサハラ砂漠世界の南端、南方の黒人世界の北端であった。

サハラ砂漠は、言うまでもなく世界最大の砂漠で、海にも例えられる。しかし、人を寄せ付けない航行不能の海ではなく、「砂漠の船」と例えられるラクダを使っての交易ルートとして、各地を結んできた。

ニジェール川は、日本に住む我々が思い起こすような川とは全く異なる、水平線が臨めるようなスケールを持つ大河である。特に、トンブクトゥを含む大氾濫原においては、平均勾配は20mm/km[嶋田、1990]とその流れは極めて緩い。河畔に立つと、流れを見極めることは出来ないどころか、足下に波が押し寄せ、とても川とは思えない光景を見ることになる。

【写真3-3】ニジェール川。トンブクトゥ市から南へ2kmのカバラへ向かう船着き場にて。

【写真3-3】ニジェール川。トンブクトゥ市から南へ2kmのカバラへ向かう船着き場にて。

その両者が接するトンブクトゥには、北からはサハラ各地の塩田で産出される塩が、南からはギニア国境近辺で産出される金がもたらされ、盛んに交換された。

ここでは、現在のトンブクトゥの主な住民であるソンライ、トゥアレグ、フルベ、バンバラ、アラブなどの人々が、どのようにこの地にやってきたのかに主眼を置いて、歴史を振り返る。

②交易拠点

トンブクトゥは、古くはサハラの遊牧民トゥアレグの夏季キャンプであった。その後、時のこの地の支配者・マンデ系民族によって建てられたガーナ帝国の商人が西方から移住し、同じ頃にトンブクトゥ周辺に住んでいたソンライなどの人々が集まりはじめた。このとき、トンブクトゥは西のマンデ系民族、北のトゥアレグ、東のソンライと、三方の文化が交わる地点となった。

③イスラーム学問都市へ

14世紀、マリ王国のマンサ・ムーサ王*7が、豪華な隊列を組んでマッカ巡礼を行い、トンブクトゥに立ち寄った。マッカ巡礼を機に、王国に本格的にイスラームを導入しようと考えた王は、トンブクトゥをその拠点にしようと巨大モスクとイスラーム学校が建設された。以降、トンブクトゥには北アフリカ各地からアラブ人のイスラーム学者が招かれ、アフリカ各地から学生が集まった。こうして、トンブクトゥは南北を結ぶ交易都市であるとともに、黒人世界有数のイスラーム学問都市となり、大いに繁栄した。

15世紀に、トゥアレグが一時トンブクトゥの支配者となるが、ソンガイ王国*8のソンニ・アリ王によって1468年に追い出された。ムスリムでなかったソンニ・アリは、イスラーム学者を多数殺害し、トンブクトゥは荒廃した。この暴君をクーデターで破ったアスキア・ムハンマド王は、イスラームを受け入れ、北アフリカからイスラームの指導者や学者をトンブクトゥに招いた。

同じ頃、ソンガイ王国の版図は最大となり、ソンライの支配の下でトンブクトゥは学問的にも経済的にも繁栄の頂点に達した。

【写真3-4】サンコレイ・モスク。当時世界最大級のイスラーム学校が置かれた。

【写真3-4】サンコレイ・モスク。当時世界最大級のイスラーム学校が置かれた。

④モロッコによる征服

16世紀末、トンブクトゥ北方のサハラ砂漠中に位置するタウデニやテガサなどの岩塩鉱山を巡って、ソンガイ王国とモロッコとの間に紛争がおこった。砂漠を越えて約5,000の兵と約1万のラクダを進めたモロッコは、ソンガイを破り、1590年に新たな支配者としてトンブクトゥに入った。この兵の中には、モロッコ人の他、アラブ人や、レコンキスタの結果スペインからモロッコに逃れたムスリムのアンダルシア人も含まれていた。

モロッコは、トンブクトゥ支配の総督としてパシャを置き、本国が代々任命してきた。しかし、モロッコの弱体化*9によってパシャはトンブクトゥで自主的に選ばれるようになり*10、事実上本国から切り離された状態となった。一方で、サハラで暮らしていたトゥアレグは、パシャ支配が弱体化したのをいいことに、度々トンブクトゥを襲って略奪を繰り返した。

⑤フルベ、バンバラなどの定住

現在のトンブクトゥ州の住人のうち、ソンライ、トゥアレグに次いで多くの人口を占めるのがフルベである。大西洋を臨むセネガル川流域に起源を持つこの牧畜民は、15世紀ごろからサヘルに沿って東へと移動をはじめ、18~19世紀にはほぼ移動を終えた。トンブクトゥにも、その間に移ってきたものと思われる。

また、現在トンブクトゥ市内に住むバンバラの多くは、現地の人々の語りによると、フランス統治時代から増え始めた移住者であるという。彼らの大部分は、商人や政府官僚であり、マリ共和国の独立後には、これらの移住者はさらに増加した。

このように、現在のトンブクトゥの主要な民族が出揃うこととなる。

3-1-3 都市としての位置づけ

長い歴史を持つトンブクトゥ市は、都市として様々な位置づけで語られてきた。

1940年代、当地でフィールドワークを行ったマイナー[1988]は、西欧世界の影響を受けずに成立・発展し、色濃い民俗性を残した「村人」が住むこの都市を、逆説的に「未開都市」と呼んだ。トンブクトゥは、アラブ、ソンライ、トゥアレグなどの民族がそれぞれ居住区*11に分かれてその文化的異質性を保ちつつ、経済活動などを通して統合したコミュニティを形成している、とした。

日野[2002]は、サウゾールの都市分類*12をもとに、トンブクトゥを「アフリカ社会の自生的発展の中で発達した都市(Aタイプの都市)」と位置づけ、長距離交易都市であると同時に、イスラーム学問・文化の中心地であったとした。Aタイプの都市共通の特徴として、その都市文化の中で独自のサブカルチュアをもって、他の住民との関係を作り上げていく、と述べた。また、動態としての都市のありかたにも言及し、近代化などにともなう社会の変容に応じて、都市も変化し、多面性を持つとした。

嶋田[2002]は、トンブクトゥを大規模な交易活動の拠点なる国際都市であるとし、「サハラ南縁の交易イスラーム都市(Wa型)*13」と分類した。サブサハラにありながら、北アフリカからやって来たアラブやベルベルの住民が多いこの都市は、サハラ交易の直接の刺激を受けていると指摘した。

3-1-4 トンブクトゥ州の住人

①民族構成

トンブクトゥに多く住む、ソンライ、トゥアレグ、フルベ、バンバラ、アラブなどの民族の構成は、以下の通りである。それぞれの民族の概要を述べる。

【表3-1】*14トンブクトゥ州の民族構成と諸民族の主な生業

|

ソンライ |

トゥアレグ |

フルベ |

バンバラ |

ムール、アラブ |

人口 |

33% |

27% |

18% |

11% |

7% |

生業

|

農業、牧畜、

漁業、商業、

手工業、

観光業

|

牧畜、農業、

林業、狩猟、

手工業、商業、

観光業

|

牧畜、農業、

商業、手工業

|

農業、漁業、

商業、手工業、

河川運輸業、

公務員

|

牧畜、商業、

運輸業、林業、

狩猟、手工業

|

1. ソンライ

トンブクトゥで最も多い住人であるソンライは、ガオを中心に、モプティ以東のニジェール川流域に広く住む。隣国ニジェールでは主要民族である。一般に農耕民で、他に牧畜や漁業も行う。

トンブクトゥ市に住むソンライは、16世紀にモロッコ遠征時にやってきたモロッコ人、アラブ人たちと混血を繰り返し、同化した者もいる。彼らはアルマと呼ばれる貴族階層*15を形成した。ソンライの社会階層には、アルマの他、アラブとの混血ではないボルチーン(自由民)、ガビビまたはビビ(職能民、奴隷民)がある。聞き取りによると、職能民と奴隷民は区別しない。

2. トゥアレグ

トゥアレグは、マリ、ニジェール、アルジェリアにまたがるサハラ砂漠の東側地域に広く住む。彼らは、古くからのサハラ交易の担い手であり、牧畜も行った。

しかし、トンブクトゥ市内にはいわゆるベルベル系の際だった特徴を持つトゥアレグの人々を目にすることはあまりない。市内に住むトゥアレグは、黒人系の特徴を持つベラと呼ばれる人々である。彼らの祖先は、かつてトゥアレグに奴隷化された*16。現在では、ベラという呼称が使われることはなく、彼ら自身トゥアレグとしての帰属意識を持ってタマシェック語を話す*17。彼らは、現在でも市街地の一角に伝統的なテントを張って暮らしている。

一方で、貴族階層に属し、かつて奴隷の主人であったベルベル系のトゥアレグは、都市には住まず、周辺の砂漠に住む。マイナー[1988]によると、トゥアレグは母系社会であり、貴族の女性は必ず貴族の男性と結婚するため、トゥアレグ貴族はベルベル系白人種の身体的特徴を保っている。

3. フルベ

フルベは、サヘルの住人で、牧畜を生業とする人々である。しかし、トンブクトゥ市内では、その姿はほとんど見られない。住民の語りによると、彼らは草原の人で、郊外には住むが、トンブクトゥなどの都市内に住むことはない、とのことである。ニアフンケ県には、フルベは多く住み、定住して農業に勤しむ者もいるという*18。

4. アラブ、バンバラなど

アラブは、14世紀以来、イスラーム学者や商人として継続してトンブクトゥにやってきた。彼らの多くはソンライと混血・同化したが、アラブ系人種の身体的特徴を保っている人も見受けられる。また、父系社会であるため、黒人系の身体的特徴とアラブとしての帰属意識の両方を持つ人もいる。

もとはマリ南西部の農耕民であるバンバラは、トンブクトゥでは商業従事者、政府の官僚、公務員などが多いという。

また、トンブクトゥは観光地であるため、民族を問わず、旅行者相手のガイドや土産物商、民芸品の製作職人などを生業とする人が多い。市内で目にするベルベル系トゥアレグは、多くが観光業の関係者であった。

②言語

様々な民族が住むトンブクトゥでは、当然のごとく様々な言葉が話されている。おもな民族の言語を、語族・語派の範疇から比較してみよう。

【表3-2】*19トンブクトゥの主な言語

民 族 |

言 語 |

語 族 |

語 派 |

ソンライ |

ソンライ語 |

ナイル・サハラ語族 |

ソンライ語派 |

トゥアレグ |

タマシェック語 |

アフロ・アジア語族 |

ベルベル語派 |

フルベ |

フルフルデ語 |

ニジェール・コンゴ語族 |

アトランティック語派 |

バンバラ

|

バンバラ語

|

ニジェール・コンゴ語族

|

マンデ語派

|

上表から解るように、フルフルデ語とバンバラ語は同じ語族に属しているが、この2語とソンライ語、タマシェック語は言語分類の最上位範疇である語族が異なっている。また、同語族に分類されるフルフルデ語とバンバラ語も、第2位範疇の語派において異なる。

このように、トンブクトゥに住む人々の言語は、「方言のような言語」や「似た言語」ではなく、文法や語彙が異なり、共通性や互換性が極めて少ない、似ても似つかない言語であることが解る。当地の住民に尋ねてみても、「どの言語も、まったく別の言語だ」との回答を聞いた。

3-2 トンブクトゥ・ポップのあけぼの

トンブクトゥでは、政治・経済・文化の中心地であるバマコとは異なった形でポピュラー音楽の形成が進んだ。その様子を、主要な音楽家を通して振り返ってみる。

3-2-1 ミステル・ジャズ・ドゥ・トンブクトゥ (Le Mystère Jazz de Tombouctou)

ミステル・ジャズ・ドゥ・トンブクトゥ(以下、MJT)は、モディボ・ケイタ政権の芸術文化政策に沿って、トンブクトゥ州に作られた州立楽団である。設立年などの詳細は、現段階では調査できていないが、1960年代の早期には設立されたものと考えられる。

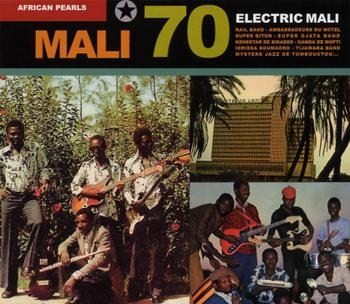

現在、MJTの入手可能な音源は限られていおり*20、私が入手できたのは、"MALI '70 : ELECTRIC MALI"のVol.1及びVol.2のコンピレーション2種のみである。ここでは、MJTの2曲の演奏を聴くことができる。

楽器編成は、アフロ・キューバン音楽の楽団に倣っているようで、サックス、トランペット、トロンボーンを含むブラス・セクションに、ドラムセット、コンガやマラカスなどのキューバ音楽に特徴的な打楽器とコントラバスのリズム・セクション、エレキギターから成っている。男声の主唱者に、男声のコーラスが数人付いている。伝統楽器は、使われていないようである。

楽曲は、それぞれソンライとフルベで唄われており、いずれも伝統的な短調五音のメロディーを、コール&レスポンスで唄う。演奏は、やはりアフロ・キューバン音楽の影響を強く感じさせるものである。

【写真3-5】"MALI '70 : ELECTRIC MALI"

3-2-2 ハーベル・マイガ*21 (Harber Maïga) [1938?~1983]

ハーベル・マイガは、トンブクトゥ市西方のニジェール川沿岸に位置する小都市・ニアフンケ出身の作曲家であり、歌手である。民族は、ソンライに属する。マリの文化省に職を得ていた。

1962年、アリ・ファルカ・トゥーレ(Ali Farka Touré:後出)とともにニアフンケ県立楽団*22に参加した。マイガとトゥーレは、楽団の設立に関わったと思われる。楽団では、作曲と歌唱を担当し、指導的な役割を勤めた。

この両者は、県立楽団とは別に、ともに音楽活動をしていた音楽的パートナーであった。マイガは、ギターに関心を持ち始めたトゥーレに、調絃方法などギターの手ほどきを行った。外来の音楽にも精通した人物であったようだ。

私が聞き取りを行ったボクムによると、マイガは、ニアフンケでは人気があり、「ニアフンケの最初の職業歌手」であるという。トゥーレとマイガの演奏を見て、ボクム少年は音楽家を志すようになった。マイガは、少年であったボクムの才能を見出し、作曲、ギター、歌唱の技術を教授した。歌手としては、トンブクトゥ周辺の各民族の歌を、それぞれの言語で唄った。また、「多くの録音を残している」とのことであったが、入手することは出来なかった。

1983年、交通事故で世を去った。

3-3 アリ・ファルカ・トゥーレの登場

3-3-1 アリ・ファルカ・トゥーレとは

ギター奏者で歌手のアリ・ファルカ・トゥーレ(Ali Farka Touré) [1939~2006]は、トンブクトゥ・ポップにとって最も重要な人物である。故人となった今日でもマリで最も有名なポピュラー音楽家の一人であるトゥーレは、マリで最初に世界的名声を獲得した音楽家であり、その成功の後も欧米に居を移すことなく、トンブクトゥに留まった。

すでに世界に知られ、欧米でも多くのファンを持つトゥーレは、無数の伝記や関係者へのインタビュー記事*23があり、映像作品*24も残されている。また、多くの音源も、CDなどで入手可能である。多くのCDには詳細な解説が付いていて、トゥーレ本人によるものもある。ここでは、それらの資料にボクムからの聞き取りからの情報を加えて、その生歴を辿る。

3-3-2 生歴

①少年期と、音楽体験

トゥーレは、1939年、ニアフンケ市にほど近いニジェール河畔のカナヌ(Kanau)という村に生まれた。トゥーレ家はソンライ貴族・アルマの家系で、父は仏軍で働いていた。同じ父母の10人兄弟姉妹の末っ子に生まれたが、他の9人はいずれも亡くなった。本名は、アリ・ブレイマ・アリジ・イブラヒム・トゥーレ(Ali Boureima Alidji Ibrahim Touré)*25であったが、両親は「ファルカ」というあだ名を与えた。ファルカとは、ソンライ語で「ロバ」という意味で、屈強の象徴である。ソンライの習慣から、兄弟を失った子どもには一風変わったあだ名を付けるという。

トゥーレがまだ幼い頃、父が仏軍への従軍中に亡くなったため、一家は県都であるニアフンケ市へと移住した。家族に音楽をする者はいなかったが、トゥーレは幼い頃から音楽に興味を持ち、ンジャルカやンジュルケル*26、フルベの竹フルート*27、ンゴニ*28などの伝統楽器を独学で習得した。12歳の時、最初の自分の楽器となるンジュルケルを手作りした*29。

家族の言語はソンライ語で、タマシェック語、フルフルデ語などのトンブクトゥの民族の言語も自然と習得した。

十代になると、トゥーレ少年はニジェール川の水先案内人や自動車整備工、タクシー運転手として働いた。しかし、音楽に対する情熱は衰えず、地元の「名人」と呼ばれる演奏者のもとへ赴き、楽器の奏法や楽曲などを積極的に学んだ。特に、水先案内人やタクシー運転手の職は、トゥーレにトンブクトゥ各地を訪れる機会を与え、彼の音楽的好奇心を満たすのに役立った。また、これらの仕事は、バンバラ語、ドゴン語、ジェルマ語*30、ボゾ語などの言語を習得するのに役立った。

②ギターとの出会い

1956年、トゥーレは、アフリカ各地を巡業中であったケイタ・フォデバ*31率いるアフリカ・バレエ団*32の公演を見た。このときのケイタによるギターが、トゥーレが目にした初めてのプロ音楽家によるギター演奏であった。この日以来、トゥーレはギターに強い関心を持った。しかし、ギターの入手は容易ではなく、ようやく手に入れた借り物のギターで奏法の習得に努めた。調絃の方法も解らなかったトゥーレは、ハーベル・マイガから基礎的な奏法を学んだ。トゥーレはこのとき、キューバ音楽などの外来音楽の他、すでにこれまで学んできたトンブクトゥ諸民族の伝統的な音楽と伝統楽器の奏法を、ギターに翻訳して演奏し始め、独自の奏法を習熟させていった。

1962年、マイガとともにニアフンケ県立楽団に参加し、ギターの他、作曲、歌唱、編曲などを担当した。さまざまな伝統楽器とギターの奏法を習得していたトゥーレは、これらの楽器に加えてドラムセットやアコーディオンなども演奏した。この楽団は、当時のマリの地方楽団と同様にキューバ音楽も演奏する一方で、トゥーレ編曲による伝統曲もレパートリーとした。楽団での活動と並行して、トゥーレは、マイガや他の歌手と組んで、各地で演奏した*33。また、「隔年文化芸術祭*34」で何度か賞を受けた。

1968年、トゥーレはマリの国家代表楽団*35の一員として、ブルガリアのソフィアで開催された国際芸術祭に参加した。これは、トゥーレにとって初めての外国での演奏旅行となった。トゥーレは、この楽団でギターの他、ンジャルカ、ンジュルケル、フルベの竹フルートを演奏した。そして、ソフィア滞在中の4月21日、念願の自分自身のギターを手に入れた*36。

また、この頃、トゥーレは、バマコに住む学生の友人を通じて、ブルース、ソウル、R&Bなどの米国黒人音楽を初めて聴いた。ジェイムズ・ブラウン*37、オーティス・レディング*38、アルバート・キング*39、ジョン・リー・フッカー*40などの演奏に大きな衝撃を受け、繰り返し聴いたという。特に、ジョン・リー・フッカーらの演じるブルースに共感し、「トンブクトゥの音楽を、ギターを弾きながら英語で唄ってるヤツがいる」と感じた。特に、トゥアレグ音楽との共通性に驚いた。それ以降、ブルースを意識したスタイルでギターを弾くこともあった*41。

【写真3-6】手作りのドラムセットを前にするトゥーレ=2列目中央右の黒いシャツの人物

【写真3-6】手作りのドラムセットを前にするトゥーレ=2列目中央右の黒いシャツの人物

(1963年、"SAVANE"[2006]のインナーシートより)

③ラジオ・マリ時代

1970年、トゥーレは国営ラジオ「ラジオ・マリ」に、音響技師の職を得て、バマコに移住した。外国曲の放送を制限されていたラジオ・マリは、放送用の楽曲不足を補うべく、トゥーレの唄とギターによる演奏を盛んに録音した。できるだけ多様な民族の曲を放送することを求める政府の意向に従って、トゥーレは、ソンライ、フルベ、トゥアレグのみならず、ドゴンやボゾなど、かつて自ら学んだトンブクトゥ周辺に住む諸民族の音楽を進んで録音した。

同じ頃、トゥーレは国営ラジオ楽団(1973年に解散)にも参加しており、トゥーレの歌やギターは連日のように放送された。

こうして、トゥーレの名はラジオ・マリを通じてマリ全土に知られるようになった。

また、この間に、トゥーレはモーリタニア、ニジェール、ブルキナ・ファソ、コートジヴォワール、トーゴ、ベニン、カメルーン、セネガルに演奏旅行に出かけた。

結果的にラジオ・マリに大量の録音を残すことになったトゥーレは、1975年頃、友人の勧めに従ってその音源をパリのソナフリク・レコード*42へ送った。音源はアルバム化され、トゥーレは世界デビューを果たすこととなった。その後、継続して7枚のアルバム*43が発表された。しかし、当時はそれほどの反響は得られなかった。

1980年頃、トゥーレはラジオ・マリを辞し、ニアフンケに戻った。故郷で農民として過ごしつつ、音楽活動を継続させた。

【写真3-7】"RADIO MALI"

④「謎のギタリストは誰だ!?」

1986年頃、ロンドンのラジオで、アンディ・カーショウやチャーリー・ギレット*44などの音楽ジャーナリストがトゥーレのアルバムを「発見」*45し、放送し始めた。ブルースに似たギターを、独特のスタイルで弾くアフリカ人ギター奏者は話題となったが、アルバムには僅かな録音データしか無かったため、その存在は謎に包まれていた。

設立間もなかったワールド・サーキット・レコード*46は、設立者の一人であったニック・ゴールドが熱心なトゥーレのファンであったこともあり、この謎のギター奏者に大いに関心を示した。同じく設立者の一人のアン・ハントは、トゥーレとの接触を得ようとバマコへと渡った。ハントは、ラジオ・マリの放送を通じてトゥーレに呼びかけ、面会を求めた。その時、トゥーレは偶然バマコを訪れており、ハントは半ば引退していた「謎のギタリスト」ととの念願の面会を果たした。

⑤国際スターへ

ワールド・サーキットとの契約を結んだトゥーレは、1987年、英国を訪れ、コンサート・ツアーを行った。話題のギター奏者のコンサートは成功のうちに終わり、ロンドンでのスタジオ録音も行われた。この音源は、翌年アルバム"ALI FARKA TOURÉ"として発表され、アルバムの世界発売に合わせて、欧州北南米諸国と日本をツアーした。

その後、ワールド・サーキットから"THE RIVER"[1991]、"THE SOURCE"[1992]を発表。米国ギター奏者タージ・マハール*47や、アイルランドのチーフタンズ*48と共演を果たした。その後も、数回の世界ツアーを行った。

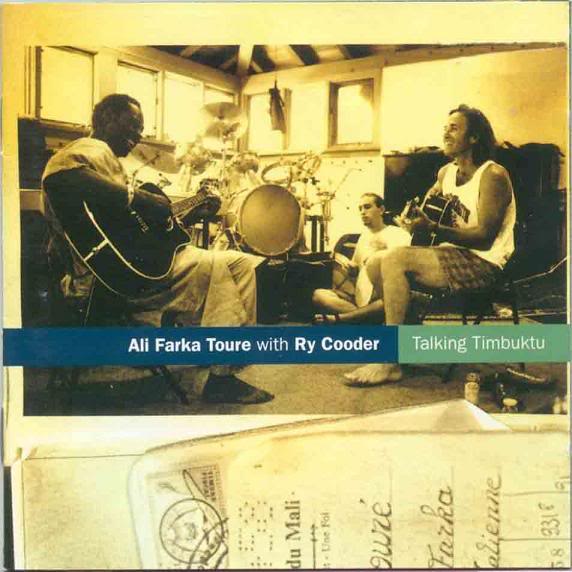

1993年、米国の人気ギター奏者ライ・クーダー*49とロサンゼルスで共作アルバムを制作した。このアルバムは、翌年、"TALKING' TIMBUKTU"として発表され、グラミー賞ワールド・ミュージック部門を受賞した。ここに、トゥーレの名声は決定的なものとなった。

【写真3-8】"TALKING TIMBUKTU" Ali Farka Touré & Ry Cooder

しかし、トゥーレ自身は、故郷から離れての音楽活動に苦痛を感じるとともに、このような華やかなショー・ビジネスの世界に疲れ、「引退」を決意していた。1994年以降、トゥーレは目立った音楽活動から退き、ニアフンケで農民として過ごす道を選んだ。

一方で、ワールド・サーキットは、トゥーレの新譜の制作を熱望し、度々打診した。しかしトゥーレは、新譜の録音は厭わなかったものの、ニアフンケから離れることを拒んだ。

そこで、ゴールドはトゥーレの要望を聞き入れ、1997年末、はるばるニアフンケにスタジオ機材を持ち込んで、録音に挑んだ。こうして、トゥーレの新譜は、ニアフンケ郊外の砂漠の中に立つ農業学校の旧校舎に設置された簡易スタジオで録音されることとなった。このときの録音は、1999年、トゥーレの5年ぶりアルバム"NIAFUNKÉ"として発表された。

グラミー受賞で知名度の上がったトゥーレの新譜は好評に迎えられた。アルバム発売に合わせて行われたツアーは、ジャクソン・ブラウン*50や、ボニー・レイット*51といったスター歌手が共演する華やかなものとなり、成功を収めた。

【写真3-9】"NIAFUNKÉ"

⑥ニアフンケでの晩年

1999年のツアーを終えたトゥーレは、再びニアフンケでの生活に戻った。短いツアーは行うものの、大規模な世界ツアーからは完全に退くこととなった。

農民としての暮らしでは、地域の農地改善事業や灌漑事業にも尽力し、成果を上げた。一方で、すっかり世界的スターとなったトゥーレのもとには、欧米から多くの音楽関係者が訪れた。この間、先に述べた2本のドキュメンタリー映画がニアフンケを舞台に撮影された。

このような多数の外国人客をもてなすため、トゥーレは自宅の一部を改装してホテル*52を開業した。現在は、家族が経営に当たっている。

2004年、ニアフンケの市長に当選*53したトゥーレは、さらに故郷のために働くこととなった。そのため、世界を飛び回るような音楽活動からはますます遠ざかる結果となった。

そしてこの頃、トゥーレの骨癌が発覚した。

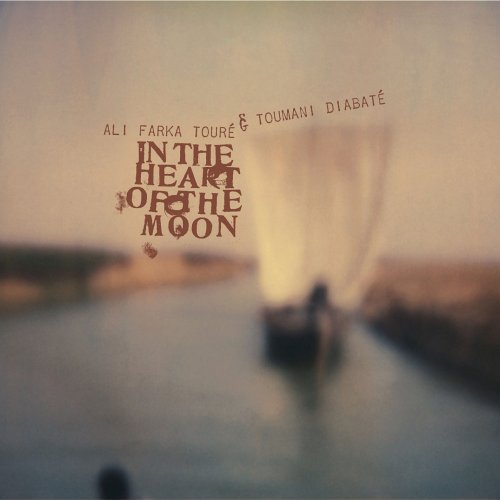

同年夏、ワールド・サーキットからの新譜制作の要望に応えようと、トゥーレは多忙と病身を押してバマコに出向いた。ゴールドによって、簡易スタジオがニジェール川河畔のマンデ・ホテルに設置され*54、トゥーレはここで野心的なアルバム2枚の録音を敢行した。長い音楽生活で、初めてマンデ系音楽家との本格的な共作アルバムを作ろうとした*55のである。一枚はコラ奏者トゥマニ・ジャバテ*56と、もう一枚はンゴニ奏者バセクー・クヤテ*57との共作であった。このうち、2005年に発表されたジャバテとの共作"IN THE HEART OF THE MOON"は、翌年のグラミー賞ワールド・ミュージック部門を受賞した。トゥーレはグラミー賞を2度受賞した初めてのアフリカ人音楽家となった。

受賞の2週間後、トゥーレは2年間の闘病の末、バマコで他界した。トゥーレは叙勲の後、国葬によって葬られた。

遺作となったクヤテ参加の"SAVANE"は、トゥーレの死後、2006年に発表された。

【写真3-10】"IN THE HEART OF THE MOON"

3-3-3 楽曲について

①演奏の形態

録音された音源によると、ラジオ・マリ時代初期はトゥーレ自身によるアコースティックギターの弾き語りに、他の楽器が合奏される形態が多い。コンガなどの打楽器やンジャルカ、ンゴニなどの伝統楽器が、他の演奏家によって添えられたり、自身で重ね録りされたりしている。後期には、トゥーレのアコースティックギター弾き語りに、伝統打楽器カラバッシュが伴奏する形態が多くなり、この時期以降、この演奏形態が軸となる。1980年代からは、トゥーレのエレキギター使用頻度が増し、ギター、カラバッシュに他の伝統楽器が加わる。アルバムによってはハーモニカやサックスなども加わることもある。

しかし、伝統的な素朴な音楽を、ダンス音楽化・ポピュラー音楽化するために不可欠なコントラバスやベースギター、ドラムセット*58などの導入による低音域とリズムの強化する試みは、ほとんど見られない。また、シンセサイザーの導入は全く見られない。キューバ音楽やR&Bの影響を思わせるホーン・セクションを伴うこともない。

ライブ演奏では、トゥーレ自身のギターと歌唱に、カラバッシュを加えたものが最小ユニットである*59。晩年の世界ツアーや地元での演奏の映像では、ドラムセットとベースギターを伴い、低音域とリズムを強化した演奏も見られる。

②歌詞の内容

トゥーレのレパートリーの多くは、トンブクトゥ諸民族の伝承曲に基づいたものが多い。歌詞は、伝承曲そのままのものとトゥーレ自身が創作したものがある。トゥーレが何を唄っていたのかを知るために、入手可能な音源(CD9組)から歌のある曲(89曲)の歌詞内容の分類を試みた*60。歌詞内容は、全てのCDに付属している英語及び仏語の解説(多くはトゥーレ自身によるもの)または英訳・仏訳詞による。また、それぞれ分類した歌詞の例として、日本語訳詞を後掲した。これは、各CDのうち英訳仏訳が付いている歌詞を、私が翻訳したものである。

1.美徳、教訓についての歌(19曲)

・勇気ある少年についての伝承曲 ・年長者についての歌

・兄弟愛についての歌 ・ラクダの屈強さについての歌 ・お喋りを戒める歌

・家庭的でない女性を非難する歌 ・仲間を大切にすることを呼びかける歌 など

ヒリィ・ヨロ:原題"Hilly Yoro" フルフルデ語 ("NIAFUNKÉ" track05)

人生は涙と笑顔の組み合わせ

誰もが自分の道を歩まなければならない

もし、目の見えない人がいたなら 他の人が見ればいい

もし、足のない人がいたなら 他の人が歩けばいい

|

2.ラヴ・ソング、女性賛歌(14曲)

・家庭的な女性を讃える歌 ・誘惑についての歌 ・恋人の浪費を嘆く歌

・周囲の反対に負けずに愛を貫く男の歌 など

ティンビンディ:原題"Timbindy" ソンライ語 ("RED & GREEN" Red Disc track04)

行かないって誓うよ 行かないって

約束した櫛を贈るまでは、立ち去らないって誓うよ

約束したブーブー*61を贈るまでは、行かないって誓うよ

約束したよね もう一度、誓うよ

一晩じゃ足りないよ 二晩でも足りないよ

三晩でも、四晩でも足りない

五晩でも、六晩でも、七晩でも足りないよ

八晩でも、九晩でも、十晩でも足りない

行かないって言ったよね 立ち去らないと言ったよね

でも、立ち去ったとしても、すぐに戻るよ

ここにいても、座ったりしないよ

ここにいても、ベッドへ行ったりしないよ

ベッドへ行ったとしても、何もしないよ

何かしたとしても、そんなに多くはしないよ

もう一度、もう一度誓うよ

ギターの誓い その日の誓い その夜の誓い

君が僕を受け入れてくれるように、誓うよ

|

3.労働賛歌、勤労についての歌(13曲)

・国を支える労働者への賛辞 ・国家建設への団結の呼びかけ ・農民賛歌

・居候・怠惰への戒めの歌 ・隔年文化祭への協力を呼びかける歌

・イナゴの虫害についての歌 など

あなたのお仕事は?:原題"Machengoidi" ソンライ語

("RADIO MALI" track05より)

誰が、何の仕事をしてるの?

誰が何の仕事をしてるの、このマリで?

私の職業は? 私の職業は? このマリでの私の職業は?

私は家畜を飼っているよ

私は魚を捕っているよ

私は農業をしているよ

("SAVANE" track07より)

誰が何の仕事をしてるの?

誰が何の仕事をしてるの、このマリで?

私の職業は? 私の職業は? このマリでの私の職業は?

私は農民です 私は大地で働いてます

私は穀物や綿花を作ってます

chorus:誰か他には? あなたは何をしてるの?

私ですか? 私は教師です

私は自分の知識を分け与えるのが生きがいです。

私たちは一つ

私たちは一つで、分かちがたい存在です

|

4.個人への賛辞、追悼の歌(11曲)

・古い友人を偲ぶ歌 ・ソンライ氏族マイガ*62氏の高貴さについての歌 など

アリ・アウディ*63:原題"Ali Aoudy" フルフルデ語

("RED & GREEN" Red Disc track02)

親たちよ、どこへ行く?

もしファリマケへ行くのなら、アリ・アウディによろしく

彼は働き者だ

親たちよ、どこへ行く?

もしトンブクトゥ行くのなら、アリ・アウディによろしく

彼は惨めな私を救ってくれた

親たちよ、どこへ行く?

もしハマダラレイユ行くのなら、アリ・アウディによろしく

彼は惨めな私を救ってくれた

もし、ファリマケへ行くのなら、アリ・アウディによろしく

彼は働き者だ

アリ・アウディは働き者

アリ・アウディは惨めな私を救ってくれた

神に、兄弟姉妹に、このかけがえのないアフリカの大地に感謝します

|

5.伝承歌、宗教歌(11曲)

・ムハンマド賛歌 ・結婚儀礼の伝承歌 ・川の精霊の歌 ・物語歌 など

ベト*64:原題"Beto" ジャルマ語 ("SAVANE" track03)

ベトよ、この新年の特別な日を分かち合おう

そう、ベト、類い希なるベトよ

ベトよ、語っておくれ 私たちは耳を傾けているから

ベトよ、教えておくれ ご先祖様はお怒りではないか

|

6.社会問題についての歌(9曲)

・飲酒、麻薬の害についての歌 ・不正義が罷り通る社会への異議申し立て

・教育の大切さについての歌 ・貧困についての歌

・戦死する新兵についての歌 など

移民:原題"L'Exode" ソンライ語 ("RED & GREEN"Green Disk track08)

崩れ去る壁を背に立ち去る人がいる

彼らは仕事を得ようと川を行く

家が崩れてしまった人がいる

彼らは仕事を得ようと川を行く

斧を手にして荒野を分け入る人がいる

薪を手に入れ、五セーファを得るために

崩れ去った壁の中に立つ人がいる

彼らは仕事を得ようと川を行く

鞄を背にする人 うろつき回る人

子どもを背負う人 肉を売る人

何もしないでいる人 気に入ったことだけする人

浮気のことだけを考えている人 古いシャツを着た人

古い時計を持った人 古いズボンをはいた人

|

7.各民族への共感、各民族の歴史についての歌(5曲)

・フルベ女性の美しさ、賢明さについての歌 ・ソンライの歴史的英雄を讃える歌

・ボゾの漁民についての歌 ・フルベの歴史的英雄への賛歌 など

オ・カタ・グナ:原題"O Kata Gouna" ソンライ語

("RED & GREEN" Green Disc track02)

彼女はフルベ戦士の女神

アミドゥ・ンジャイェの声

ティジャネ・ンジャイェの声

ネネ・バがここに居ると私は信じる

見てごらん、マッカから迎えられた英雄を

|

8.マリ賛歌、故郷賛歌、自然賛歌など(5曲)

・ニジェール川に浮かぶ小舟についての歌 ・マリの民主化についての歌

・マリの自然の美しさについての歌 など

トゥルンバ:原題 "Tulumba" バンバラ語 ("NIAFUNKÉ" track06)

この伝統的なリズムをもたらされた神に感謝します

そして踊る機会を与えて下さったことに感謝します

トゥルンバよ あなたは私たちの伝統的価値観の体現者だ

トゥルンバよ あなたはマリ奥地のささやかな幸福の体現者だ

私は銀を好まない 私は金を好まない

私は祖国の暖かく神聖な太陽が好きだ

働くときが来た

マリの人々は、もう充分無駄なお喋りをしてきた

|

9.その他(2曲)

・草蛇についての歌 ・ラジオ・マリのキャンペーン歌

ラジオ・マリ:原題 "Radio Mali" ソンライ語 ("RADIO MALI" track15)

私たちのマリは大きな国だ

ラジオ・マリからはいいニュースが流れてくる

マリにもたらされた偉大さは

ラジオ・マリから知らされる

ラジオ・マリは私たちの誇り

マリにもたらされた偉大さ

ニュース雑誌エソール(Essor)は私たちに解説してくれる

雑誌バアレケラ(Baarekela)は労働者のために

教育雑誌は教育者に スポーツ雑誌は若者に

ラジオ・マリは白いヒゲのおじいさんのようだ

子どもたちはラジオを囲んで座っている

ラジオは子どもたちにお話しをする

ラジオは子どもたちに物語を語る

|

トゥーレの歌には、親・兄弟姉妹など親族の絆の大切さ、誠実さ、質素な生活の奨励など、伝統的な価値観に基づいた内容の歌詞が多い。中には、都市に生きる若者の視点で唄われた歌もある。働き者で家庭に尽くす女性を讃えるなど、男尊女卑ともいえる内容のものもある。

また、社会主義的な国家建設を目指した政府の意向を受け、労働による国家建設を呼びかける歌や、農民などの勤労者を讃える歌が多い。

しかし、社会の歪みや不正を告発したり、人権や環境問題に言及するなどの内容には乏しいといった点で、内省的な深みや現代的かつ批判的な観点に欠けると言わざるを得ない。

また、他地域の例に漏れず、アフリカ各地の流行歌に一般的に見られる様々な愛の歌*65は、あまり目立たない。これは、トゥーレの録音した楽曲が、政府の意向に沿った国営ラジオ局向けに録音された歌であるとともに、多くのマリ国民が信仰し、トゥーレ自身も敬虔な信者であるイスラームの価値観にも起因するものと思われる。

③歌唱言語

トゥーレは、自身の第一言語であるソンライ語とその方言の他、タマシェック語、フルフルデ語、ドゴン語、ジェルマ語、ボゾ語、バンバラ語、ムール語、アラビア語などで唄った(歌唱言語の頻度は第5章で詳述)。トゥーレ自身が若い頃から言語習得に熱心であり、ラジオ・マリ時代に出来るだけ多様な民族の楽曲を収集した結果であると思われる。

3-4 まとめ

トンブクトゥ・ポップは、マリ政府の文化政策の影響の下で成立した。先駆けは、州立楽団ミステル・ジャズ・ドゥ・トンブクトゥ(MJT)であった。各地の州立楽団の例に漏れず、MJTも、地域諸民族の音楽を取り入れた音楽を演奏する一方、当時西アフリカ全土で流行していたキューバ音楽やR&Bの影響を受けた音楽を演奏していた。

MJTと相前後して、ニアフンケで演奏活動を始めたのは、ハーベル・マイガとアリ・ファルカ・トゥーレであった。マイガは、トゥーレにギターの手ほどきをしたことから考えると、外来音楽に精通した音楽家であったと思われる。また、トゥーレは、少年期に、伝統楽器を習得するとともにトンブクトゥ周辺の諸民族の音楽を収集するなど、在来の音楽の演奏を得意としていたようだ。また、自ら会得した音楽をギターに置き換えて演奏するなど、在来と外来の音楽を区別することなく演奏する柔軟性を持ち合わせていた。

この両者が率いたニアフンケ県立楽団は、音源が入手出来なかったため、どのような演奏をしていたのかは解らない。しかし、トゥーレがそこでギターやドラムセット、アコーディオンの他に、伝統楽器を演奏していたところから推察すると、当地の伝承歌と外来音楽との両方をレパートリーにしていたものと思われる。

トゥーレのラジオ・マリ時代の録音を聴くと、自身のギター弾き語りに他の伴奏者が付く、といった編成が多く、MJTで見られるようなキューバ音楽やR&Bの様式は見られない。その後、トゥーレは一貫して大規模な楽団を率いることはなかった。

トゥーレは、その生涯を通じて故郷ニアフンケに留まることを望み、農業などの地域での生活に携わり続けようとした音楽家である。ラジオ・マリ時代、マリ国内で有名になり、さらなる成功が望めた状況においても、バマコを去ってニアフンケに戻った。世界的に高く評価され国際スターへの道が開かれたときにも、欧米へ移住することなく、やがてニアフンケに戻っていった。このようなトゥーレの姿は、リー[1992]や鈴木[1999]が紹介するような、バマコやギニア、コートジヴォワールなどの音楽家たちが、成功を夢見て欧米への強い志向を示している姿*66とは、正反対といえる。

またトゥーレは、ソンライ語を中心としたトンブクトゥ諸民族の言語で唄い続けた。少年時代から地域の諸民族に伝わる音楽に関心を示し、ラジオ・マリに勤めているときも政府や局の意向が働いたにせよ、トンブクトゥ地域の音楽を演奏し、地域の諸言語で唄った。多くのアフリカの音楽家がやるように*67、国内での成功を望むならその国の主要言語で(マリの場合はバンバラ語で)、世界での成功を望めば仏語や英語で唄えば*68近道であったであろう。トゥーレは、そのようなことは決してしなかった。

さらに、トゥーレは、再評価を受けた後も、ラジオ・マリ時代から変わらない姿勢でアルバムを作り続けた。トンブクトゥ諸民族の曲を収録し、欧米のファンに喜ばれるであろう「ブルースっぽい曲」に偏重することは決してなかった*69。

結果的に、トゥーレはバンバラ語や仏語で唄うことなしに、地元の唄を地元の色々な言葉で唄い続けて、世界的名声を手にしたのである。それでいて、地元のニアフンケに留まり、農民として過ごすことを望み続けた。そのようなトゥーレの歌をラジオで聴き、生演奏を聴いてきたトンブクトゥの人々は、それを当然のように受け入れた。トゥーレの後進となる音楽家も、そのように過ごしてきたのである。トゥーレの影響下にある音楽家については、第5章で記述する。

*1 この項は、Direction Régional de la Planification de la Statistique de l'Informatique de l'Amenagement du Territoire et de la Population [2008]、Ministere de l'Economie de l'Industrie et du Commerce [2007] による

*2 MapQuest(http//atlas.mapquest.com)より。一部、筆者が加筆。

*3 Ministere de l'Artisanat et du Tourisme [2008]より

*4 【図3-3,4,5】は、いずれもAnnuaire Statistique du Mali 2006 [Ministere de l'Economie

de l'Industrie et du Commerce]から、筆者が作成した。

*5 この項は、マイナー[1988]、嶋田[1990 1997 2001]、Andriamirado [1998]、赤阪[1997]などによる。

*6 この伝説は、Andriamirado [1998]や、複数の住民の語りによる。

*7 マリ王国最盛期の王。第9代。在位1313~1337年。大量の金を携えてマッカ巡礼を行い、途上のカイロ金相場を暴落させたという。「黄金王国・マリ」の名を世界に知らしめた。

*8 本論文では、民族の呼称としては「ソンライ」を採用しているが、この歴史的王国については、呼称が定着しているため、「ソンガイ王国」と表記する。

*9 モロッコ本国(サード朝)は、1603年にマンスール王が没すると、内紛に陥った。

*10 このようなモロッコによる形式的な支配は、1833年まで続いた。

*11 私もトゥアレグ(かつてのベラ)の居住区を観察した。また、居住区であるかどうかは不明だが、アラブ系の人々が多く住む一角を見た。

*12 Southall, A.D. サウゾールは、他に「植民地体制下で発達した都市(Bタイプの都市)」を想定した。

*13 嶋田は、他に「湿潤サヴァンナの交易イスラーム都市(Wb型)」「土着政治権力と融合した二元的政治イスラーム都市(X型)」「フルベ族の聖戦によって成立した一元的政治イスラーム都市(Y型)」に分類した。

*14 Direction Régionale de la Planification de la Statistique de l'Informatique de l'Aménagement du Territoire et de la Population [2008]から、筆者が作成。アラブとムールは、同一項目として算出されていた。その他にあたる4%の人々は、ボゾ、ドゴンなど。

*15 ソンライの社会階層については、マイナー[1988]、聞き取りなどによる

*16 マイナー[1988]、Andriamirado [1998]によると、かつてベラは、砂漠に出たトゥアレグ貴族の都市財産を守る役割を担うため、トンブクトゥに留まった。

*17 ベラは、現在ではソンライとの同化が進み、タマシェックを母語としない人もいる。

*18 ニアフンケ出身の人々からの聞き取りによる。また、ニアフンケ出身の音楽家は、フルベの歌をレパートリーに多く取り入れている。但し、ニアフンケにフルベの住人が特に多い、と聞いたわけではないため、トンブクトゥ州の他の県の様子は解らない。しかし、州全体の人口にフルベが占める頻度が18%であることを考えると、トンブクトゥ市内では目立たないフルベも、他地域では存在感があるものと思われる。

*19 Ethnologue (http://www.ethnologue.com/) による。

*20 MJTの音源は、私がバマコで数軒のCD店舗、CDカセット屋台の店員に尋ねても、「無い」との回答であった。なお、彼らの情報量を侮ってはならない。懇意になったCD屋台の主人は、私が所望したCDのうち、「手に入る」と答えたものは、数日で探し出した。入手できないものは「無い」と即答し、一人の販売人が「無い」と答えた音源は、他の誰に尋ねても「無い」と答える。

*21 ハーベル・マイガに関する文献資料は、ほとんど存在しない。ここでの情報源は全てボクムによるもので、私が聞き取ったものと、BloombergとMcGuire、Contre Jour、Nonesuchのボクムに対するインタビュー記事などによる。

*22 World Circuit によると、Niafunké District Troupe。ボクムからの聞き取りでも語られた。しかし、詳細は不明で、音源が残っているかも確認できない。

*23 ここでは、DURAN, GOLD, McGUIREによるWorld Circuitの伝記、ERYEによる追悼記事[2006a]と、GOLDへのインタビュー[2006b]、POWERSとHENRYによるAll Music Guideの伝記などによる。

*24 SCORSESE[2004]は、米国のブルース音楽のルーツを辿る作品で、案内役の米国ギター奏者コリー・ハリス(Corey Harris)がニアフンケにトゥーレを訪ねる。HURAUX[2005]は、晩年のトゥーレのニアフンケでの日常を描いたドキュメンタリー。

*25 ボクムが語る本名。World Circuit によるトゥーレのインタビュー記事では、アリ・イブラヒム・トゥーレ(Ali Ibrahim Touré)。

*26 ンジャルカ(njarka)は一絃フィドル。ンジュルケル(njurkel)は一絃または二絃リュート。第4章で詳述する。

*27 フルベには、カティ(kati)と呼ばれる竹製のフルートがあり、トンブクトゥの博物館にも展示されている。また、ボクムはNonesuchのインタビューで、クル(coulou)というフルベの竹フルートの名称を挙げている。

*28 ngoni。マンデ系民族のバンジョー状のリュート。4絃のものが多い。

*29 このときトゥーレが作ったンジュルケルは、後に米国ギター奏者ライ・クーダー(Ry Cooder、後出)にプレゼントされた。

*30 djerma。隣国ニジェールでよく話される、ソンライ語の東方方言。

*31 Keïta Foudéba (1921~1969)。振り付け師、音楽家、プロデューサー。アフリカ・バレエ団の創立者。リー[1992]によると、ギニア初代大統領セク・トゥーレ(Sekou Touré)の協力者として、主に資金面で支えたという。ギニア独立後、内務大臣。

*32 Les Ballets Africains。1952年、ケイタ・フォデバによってパリで設立された。西アフリカ各民族の音楽家やダンサーを集め、「アフリカ色豊かな」舞台を演じ、欧米各国で人気を博す。ギニア独立後は国営となり、現在まで活動を続けている。

*33 この頃、トゥーレはMJTに参加したという語りを聴いたが、確認はできていない。

*34 「隔年芸術音楽祭」は、World Circuit による記述であるが、時代的には「若者週間」ではないかと思われる。

*35 この楽団には、バラフォン/ギター/バイオリン奏者ケレティギ・ジャバテ(Kélétigui Diabaté)、ギター奏者ジェリマディ・トゥンカラ(Djelimady Tounkara)などが参加していた。

*36 ボクムによると、このとき、トゥーレにギターを買い与えたのは、ケイタ・フォデバである。

*37 James Brown(1933~2006)。歌手、作曲家、バンドリーダー。R&Bのリズムをさらに強化した彼の音楽は「ファンク」と呼ばれる。ジョージ・クリントン、マイケル・ジャクソン、プリンスなど後継者は数知れず、後のヒップホップにも直接の影響を及ぼすなど、米国ポピュラー音楽への貢献は絶大。

*38 Otis Redding(1941~1967)。歌手。情感が迸るような衝撃的な歌唱で絶大な人気を得て、ソウルの代表的な歌手となる。社会問題に関わる歌詞も厭わずに唄い、米国黒人の心情に訴えた。デビューから僅か5年後、飛行機事故死。中村とうよう[1986]によると、「黒人音楽史上で最大の歌手」。

*39 Albert King(1923~1992)。ブルース・ギター奏者、歌手。エレキギターを得意とし、楽器の特性を活かした長音とベンド奏法を特徴とする演奏を聴かせた。

*40 John Lee Hooker(1917?~2001)。ブルース・ギター奏者、歌手。足を踏みならし、ギターを掻き鳴らすような激しい弾き語りスタイルを得意とした。

*41 トゥーレの音楽は、欧米に「アフリカのジョン・リー・フッカー」として紹介されることが多かった。しかし、その形容は、トゥーレの音楽の一端を表しているに過ぎない。

*42 Sonafric Records。1970年代、マリのみならずカメルーン、セネガル、ギニア、ブルキナ・ファソなどの仏語圏アフリカのポピュラー音楽のアルバムを積極的に発表していた。

*43 トゥーレのアルバムは、ソナフリクから計5枚、ソノディスク(Sonodisc)から2枚発表された。ソノディスクは、ソナフリクの後身か。

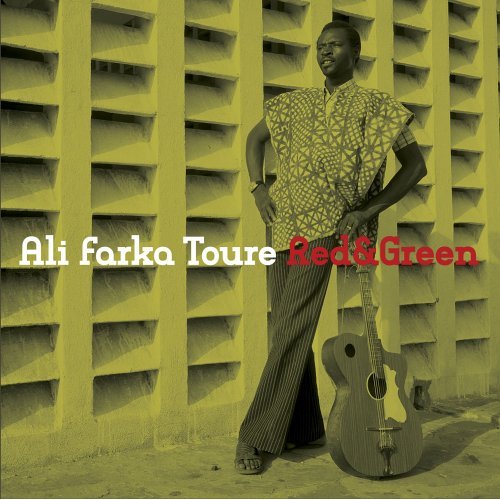

なお、ソナフリクからの5枚は、編集盤"RADIO MALI"[1996]で、ソノディスクの2枚は"RED & GREEN"[2004]で聴くことが出来る。

*44 Andy Kershaw、Charlie Gillett。いずれもアフリカをはじめ、世界各地の音楽を積極的に放送したジャーナリスト。個別にBBCラジオに番組を持っていた。当時は、世界を席巻したレゲエの大スター、ボブ・マーリーの死後、新たな「第三世界」発のポピュラー音楽が求められていた時期で、サニー・アデやフェラ・クティ、サリフ・ケイタらが注目されていた。

*45 カーショウは、1986年、パリのバルベス地区(Barbès:北アフリカ系住民のコミュニティがあることで知られる)の小さなアフリカ・レコード店で、売れ残っていたトゥーレのLP(Sono Disc盤、通称"RED ALBUM")を偶然入手した。"RED ALBUM"は、現在2枚組CD"RED & GREEN"にDisc1として収録されている。

【写真3-11】"RED & GREEN"

*46 World Circuit Records。1986年、アン・ハント(Ann Hunt)、ニック・ゴールド(Nick Gold)らによって設立された独立レーベル。当初は、外国音楽家を招いてコンサートを企画する代理店であったが、トゥーレのアルバム制作を機に、レコード会社へと本格的に転換した。

西アフリカとキューバのポピュラー音楽を多数発表し、米国ギター奏者ライ・クーダー(後出)とキューバ音楽家との共演盤"BUENA VISTA SOCIAL CLUB"[1997] が大ヒットした。

*47 Taj Mahal(1941~)。米国ギター奏者、歌手。ブルースを基礎に、各種ラテン音楽、レゲエ、ハワイアンや白人音楽のカントリーなど、多種多様な音楽を血肉化させた演奏を聴かせる。

*48 Chieftains。1962年デビュー以来、アイルランドの伝統音楽をスピード感溢れる現代的な演奏聴かせ、アイリッシュ/ケルト音楽の現代化に絶大なる貢献を果たした。また、ローリング・ストーンズやエルビス・コステロ、ジャクソン・ブラウンなど人気ロック歌手をはじめ、洋の東西を問わず、世界各地の音楽家と共演。現在も現役で活動を続ける「アイルランドの至宝」。

*49 Ry Cooder(1947~) 米国のギター奏者、作曲家、歌手。スライド・ギターの名手で、いくつもの絃楽器を弾きこなす。ブルース、カントリー、テックスメックス、ジャズなど、あらゆる米国ポピュラー音楽を解体・再構築するような作品を発表し続ける。また、キューバ、インド、アフリカなどの世界各地の音楽家との共演も多い。映画音楽も多数作曲。

*50 Jackson Browne(1948~)。米国の歌手、作曲家。1970年代に起こったウェスト・コースト・ロックの流行の中心人物。切なく愁いを含んだ内省的な楽曲で人気を得る一方、社会問題を告発する楽曲も数多く、自らも反核運動などに携わった。多数のヒット曲と後継者を持つ、米国を代表するロック・スターの一人。

*51 Bonnie Raitt(1949~) 米国の歌手、ギター奏者。ブルースへの造詣が深く、豪快なスライド・ギターを聴かせる。女性ブルース・ロック・ギターの第一人者。なお、ボクムのバンド、アルキバルのベース奏者(Barou Diallo)が使用しているベースギターは、レイットからのプレゼント。

*52 Hôtel Campement Niafunké。

*53 トゥーレが政治家として集めていた期待については、2005年に私がトンブクトゥを訪れたとき、住民から「トゥーレは次期大統領だ」との語りを聞いた。

*54 いわゆるマンデ・ホテル・セッション。第5章にも記述あり。このとき、トゥーレのアルバムの他、トゥマニ・ジャバテ・シンメトリック・オーケストラ(Toumani Diabaté's Symmetric Orchestra) の"BOULEVARD DE L'INDEPENDENCE"も録音されている。

*55 当時、トゥーレは、マンデ系音楽家と初めての本格的共演アルバム制作する一方で、ニアフンケの音楽家たちとは深刻な対立関係にあった。第5章で詳述。

*56 Toumani Dianaté(1965~)。グリオの家系に生まれたマリのコラの第一人者。圧倒的な技巧で、人気が高い。世界各国の様々な音楽家との共演の他、自らの楽団シンメトリック・オーケストラでは野心的な音楽を作っている。コラ(kora)は、マンデ系民族の伝統楽器。大型のヒョウタンを使ったハープリュート。21絃のものがよく使われる。

*57 Bassekou Kouyaté。グリオの家系に生まれたンゴニ奏者。4台のンゴニを用いたバンド、ンゴニ・バ(Ngoni Ba、「大きなンゴニ」という意味)を率い、繊細且つダイナミックな演奏を聴かせる。

*58 トゥーレのアルバム化された音源で、ドラムセットとベースギターが導入されているのは、ライ・クーダーとの共作"TALKING TIMBUKTU"での数曲のみである。

*59 トゥーレの1980~90年代の海外ツアーは、この最小ユニットに第2ギターや伝統楽器奏者で演奏された。

*60 以下の分類は便宜上行ったもので、2つ以上の範疇に含まれる曲もあり、分類が困難な場合もある。また、ここではそれぞでの範疇の曲数を問題にするものではない。

*61 西アフリカによく見られる伝統的な衣装。正装の際に着用されることもある。

*62 ソンライの氏族トゥーレとマイガは、かつて激しく争ったという。

*63 トゥーレ自身の解説によると、アリ・アウディはモディボ・ケイタの片腕としてマリの独立に寄与した英雄である。

*64 トゥーレ自身の解説によると、ベトはニジェール国に伝わる川の精霊で、女性の姿で現れる。

*65 梶[1993]は、コンゴ民主共和国(旧ザイール)のリンガラ音楽の興味深い歌詞分析を行っている。

また、マニュエル[1992]は、「どこの国でもポピュラー音楽の歌詞は感傷的な恋愛にいちばんこだわっているようだ」と指摘する(p.37)。

*66 例えば、モリ・カンテ(Mory Kanté:ギニアのマリンケ・グリオの出身コラ奏者)、サリフ・ケイタ、アルファ・ブロンディなど。

*67 例えば、セネガルの大スターでセレール族出身のユッスー・ンドゥールは、母語のセレール語ではなく、セネガルの最大言語のウォロフ語で唄う。また、世界的成功を収めて行くにつれ、仏語や英語のレパートリーが増えていった。また、リー[1992]の中で、セネガル歌手イスマエル・ロー(Ismael Lô) は、マンデ系言語で唄うと市場が拡大する、と語っている。

*68 トゥーレは、バンバラ語、仏語を理解し、話すことが出来た。バンバラ語や仏語による楽曲も録音している。英語は不得手ではあったが、理解出来たようである。

*69 残された映像を見ると、ライブ・パフォーマンスにおいては、エレキギターを手にドラムセットを従えて「ブルースっぽい」演奏を繰り広げることはあったようだ。

Back

【写真3-1】トンブクトゥ市遠景。市内から歩いて10分程度の丘の上から。

【写真3-1】トンブクトゥ市遠景。市内から歩いて10分程度の丘の上から。

【写真3-3】ニジェール川。トンブクトゥ市から南へ2kmのカバラへ向かう船着き場にて。

【写真3-3】ニジェール川。トンブクトゥ市から南へ2kmのカバラへ向かう船着き場にて。

【写真3-4】サンコレイ・モスク。当時世界最大級のイスラーム学校が置かれた。

【写真3-4】サンコレイ・モスク。当時世界最大級のイスラーム学校が置かれた。

【写真3-6】手作りのドラムセットを前にするトゥーレ=2列目中央右の黒いシャツの人物

【写真3-6】手作りのドラムセットを前にするトゥーレ=2列目中央右の黒いシャツの人物