Back

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@

��5��

�@

��������ʼnS��

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@

5-1�@�̎�ƌ���

�@

�@�g���u�N�g�D�́A�A�t���J�̑��n��ł����ʂɌ�����悤�ɁA��������ɂ���B�ł��L�͂Ȍ���̓\�����C��ł��邪�A���ʌ�ɂȂ��Ă���Ƃ͌����Ȃ��悤���B

�@���̂悤�ȏ̉��A�g���u�N�g�D�E�|�b�v���n���Ɋ����A���E�t�@���J�E�g�D�[����n�[�x���E�}�C�K�́A�\�����C�̑��A�g���u�N�g�D�̏������̌���ʼnS�����B���݊���g���u�N�g�D�̉̎�́A�ǂ̂悤�Ȍ���ʼnS���̂ł��낤���B���̍��ł́A�g���u�N�g�D�̉̎肪�S������𖾂炩�ɂ���B

�@

5-1-1�@�Z��������蒲������

�@���̍��ł́A�g���u�N�g�D�Z���ɑ��長����蒲���œ���ꂽ���y�Ƃ̖��납��A�Ώۂ��g���u�N�g�D�o�g�̉��y�Ƃɍi���čl�@�����݂�B

�@�Z��������蒲���ɂ���ē���ꂽ�g���u�N�g�D�o�g�̉̎�̖���́A�ȉ��̒ʂ�ł���B������肩�疼�O�̋��������g���u�N�g�D�o�g�̉��y�Ƃ̂����A�y��̉��t�����ł��鉹�y��2�l(Mohamed Ag Abotié : bidiga, Samba Arby : guitar)�͂��̖��납�珜�����B

�@

�y�\5-1�z������肩�瓾��ꂽ�g���u�N�g�D�o�g�̎�̖���

�@�}��Farb=�A���u�A�A���u��@�@bam=�o���o���� �@ dj=�W�F���x(�}���f�n�̕Жʃ^�C�R)

�@�@�@�@fr=����@�@ful=�t���x�A�t���t���f��@�@G=�O���[�v�@�@gu=�M�^�[

�@�@�@�@son=�\�����C�A�\�����C��@�@th=�e�n���_���g�@�@tam=�g�D�A���O�A�^�}�V�F�b�N��

�@ |

�̎薼 |

�� |

�S�� |

�o�g(��) |

���� |

��� |

���̑��̌��� |

01 |

Abeloye |

m |

th�@ |

Tombouctou |

�@tam�@ |

tam |

son |

02 |

Afel Bocoum |

m |

vo/gu |

Niafunké |

son/ful |

son |

tam,ful,fr,bam,��1 |

03 |

Ag Millili |

m |

th�@ |

Tombouctou |

�@tam�@ |

tam |

son |

04 |

Agoyboné |

m |

vo�@ |

Tombouctou |

�@son�@ |

son |

tam,bam |

05 |

Agulli Ag Moumini |

m |

th�@ |

Tombouctou |

�@tam�@ |

tam |

son |

06 |

Aissa Allamiridié |

f |

vo�@ |

Tombouctou |

�@son�@ |

son |

tam |

07 |

Alassane |

m |

vo�@ |

Tombouctou |

�@son�@ |

son |

tam |

08

�@ |

Alhou Ag Moussa

�@ |

m

�@ |

vo/th

�@ |

Tombouctou

�@ |

�@tam�@

�@ |

tam

�@ |

son

�@ |

09 |

Ali Ag Moumime |

m |

th�@ |

Tombouctou |

�@tam�@ |

tam |

son |

10 |

Ali Farka Touré |

m |

vo/gu |

Niafunké |

�@son�@ |

son |

tam,ful,bam,��2 |

11 |

Bacuin Ag Ajoumatte |

m |

vo�@ |

Tombouctou |

�@tam�@ |

tam |

son,fr |

12 |

Bakar Hamadallaye |

m |

vo/gu |

Niafunké |

�@son�@ |

son |

bam,fr |

13 |

Bintou Garba |

f |

vo�@ |

Tombouctou |

�@son�@ |

son |

fr |

14 |

Bocar Badia |

m |

vo/gu |

Tombouctou |

�@son�@ |

son |

(none) |

15 |

Bocar Madiou |

m |

vo�@ |

Goundan |

�@son�@ |

son |

bam |

16 |

Guly Ag Moumouni |

m |

vo/th |

Tombouctou |

�@tam�@ |

tam |

(none) |

17 |

Hama Cissé |

m |

vo/gu |

Niafunké |

�@son�@ |

son |

fr |

18 |

Hama Youssoufi |

m |

vo/dj |

Tombouctou |

�@son�@ |

son |

tam |

19 |

Hamadou Boyé |

m |

vo�@ |

Tombouctou |

�@son�@ |

son |

(none) |

20 |

Haudedeau Traoré |

m |

vo�@ |

Tombouctou |

�@son�@ |

son |

tam |

21 |

Kanna |

m |

vo/th |

Tombouctou |

�@tam�@ |

tam |

(none) |

22 |

Khaïra Arby |

f |

vo�@ |

Tombouctou |

son/arb |

son |

tam,arb |

23 |

Kia Maouloud |

f |

vo�@ |

Tombouctou |

�@son�@ |

son |

arb |

24 |

Mkaren |

m |

vo�@ |

Tombouctou |

�@tam�@ |

tam |

(none) |

25 |

Mouna Ag Hinama |

f |

vo�@ |

Tombouctou |

�@tam�@ |

tam |

(none) |

26 |

Oumar Konta |

m |

vo/gu |

Tombouctou |

�@son�@ |

son |

bam |

27 |

Sanfil |

G |

vo�@ |

Tombouctou |

�@son�@ |

son |

tam |

28 |

Sekou Maïga |

m |

vo�@ |

Tombouctou |

�@son�@ |

son |

(none) |

29 |

Sidi Ag Ahia |

m |

vo�@ |

Tombouctou |

�@tam�@ |

tam |

(none) |

30 |

Sidi Touré |

m |

vo�@ |

Tombouctou |

�@son�@ |

son |

fr |

31 |

Tartit |

G |

vo/gu |

Tombouctou |

�@tam�@ |

tam |

(none) |

32 |

Thialé Arby |

m |

vo�@ |

Tombouctou |

�@son�@ |

son |

tam,arab |

33 |

Tinetahaten |

G |

vo/th |

Tombouctou |

�@tam�@ |

tam |

(none) |

34 |

Toutou |

m |

vo/th |

Tombouctou |

�@tam�@ |

tam |

(none) |

35 |

Vieux Farka Touré |

m |

vo/gu |

Niafunké |

�@son�@ |

son |

tam,ful,bam |

36

�@ |

Wanti

�@ |

m

�@ |

vo/th

�@ |

Tombouctou

�@ |

�@tam�@

�@ |

tam

�@ |

(none)

�@ |

��1�́A����hausa�B��2�́A����dogon,bozo,moure,arab�B

�@�g���u�N�g�D�̉̎�̑�ꌾ�� (n��36)

�@�\�����C�ꁁ21�l�@�^�}�V�F�b�N�ꁁ15�l

�@

�A�g���u�N�g�D�̉̎�̎g�p���ꐔ (n��36)

�@�@1�ꁁ12�l�@�@2�ꁁ16�l�@�@3�ꁁ5�l�@�@4��ȏぁ3�l

�@

�B�\�����C�̎�ɂ���(n��21)

�@1.�\�����C�̎�̎g�p���ꐔ

�@�@1�ꁁ4�l�@�@2�ꁁ10�l�@�@3�ꁁ4�l�@�@4��ȏぁ3�l

�@2.�\�����C�̎�̎g�p����

�@�@�\�����C�̂݁�4�l�@�@�\�����C+�^�}�V�F�b�N��5�l

�@�@�\�����C+�����ꁁ6�l�@�@�\�����C+�^�}�V�F�b�N+�����ꁁ6�l

�@

�C�g�D�A���O�̎�ɂ���(n��15)

�@1.�g�D�A���O�̎�̎g�p���ꐔ

�@�@1�ꁁ8�l�@�@2�ꁁ6�l�@�@3�ꁁ1�l�@�@4��ȏぁ0�l

�@2.�g�D�A���O�̎�̎g�p����

�@�@�^�}�V�F�b�N�̂݁�8�l�@�@�^�}�V�F�b�N+�\�����C��6�l

�@�@�^�}�V�F�b�N+�����ꁁ0�l�@�@�^�}�V�F�b�N+�\�����C+�����ꁁ1�l

�@

�D�܂Ƃ�

�@�ȏ�̂悤�ɁA�\�����C�̎�͎�Ƀ\�����C��ʼnS���A���̑��̃g���u�N�g�D�������̌���ʼnS���B����A�g�D�A���O�̎�́A�^�}�V�F�b�N��݂̂ʼnS���ꍇ�������B���̂��Ƃ���A�g���u�N�g�D�ɂ����鑽����̏��̌X���́A�\�����C�̎�Ɍ����ȌX���ł���Ƃ�����B

�@

5-1-2�@�y�Ȃ̒�������

�@�������@

�@�g���u�N�g�D�o�g�̉̎�̓���ł����U�g�̉��y�Ƃ̃A���o��17�g�E�S160�Ȃɂ��āA���̉̏�����������B�̏�����̓���ɂ́A���̂����ꂩ�̕��@(�\�Ȍ��蕡���̕��@)��������B

�@1. CD�Ȃǂ̉����ɕt�����Ă���f�[�^����

�@2. ���n���͎҂ƂƂ��ɉ������A����

�@3. �̏��Җ{�l����m�F

�@ |

�@�P�Ȓ��Q����ʼnS���Ă���ꍇ�A���ꂼ��̌����0.5�ȂƂ��Đ������B�܂��A�̂̂Ȃ���y�Ȃ́A�����̑Ώۂ���O�����B

�@

�A�����Ώۂƌ���

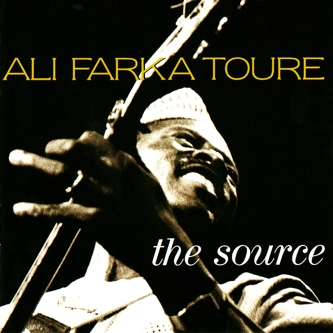

�m�����Ώ�1�n�A���E�t�@���J�E�g�D�[�� (Ali Farka Touré)

1.��b���*1

�@�E�������\�����C�@�E�l���[��27�[(2��)�@�E�o�g���j�A�t���P��

2.�����Ώۉ�����8CDs�A89��

�@"ALI FARKA TOURÉ"[1988]�@�@"THE RIVER"[1990]�@�@"THE SOURCE"[1992]

�@"TALKING TIMBUKTU" (Ali Farka Touré & Ry Cooder)[1994]�@�@"RADIO MALI"[1996]

�@"NIAFUNKÉ"[1999]�@�@"RED & GREEN"[2004]�@�@"SAVANE"[2006]

3.����

�E�̏�����(�Ȑ�)

�@�\�����C��*2(48.5)�A�@�^�}�V�F�b�N��(4.5)�A�t���t���f��(21)�A�@�o���o����(9)�A

�@�}�����P��(1)�A�@�{�]��(1)�A�h�S����(1)�A���[����(2)�A����(1)

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�y�}5-1�z�A���E�t�@���J�E�g�D�[���̉̏�����̕p�x

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@

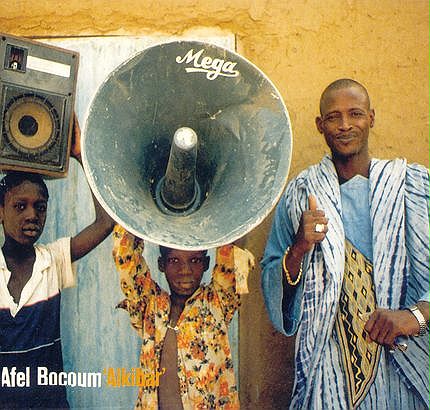

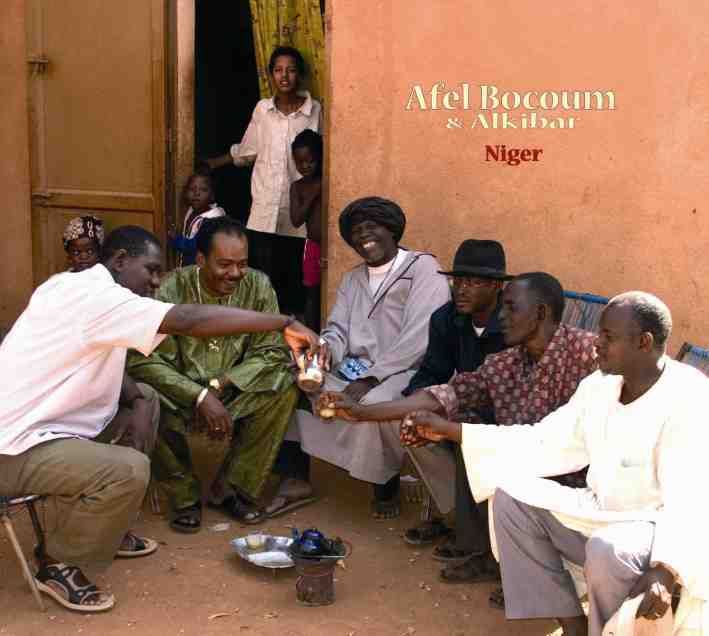

�m�����Ώ�2�n�A�t�F���E�{�N�����A���L�o�� (Afel Bocoum & Alkibar)

1.��b���*3

�@�@�E���������F�\�����C�A��F�t���x(��ꌾ��̓\�����C)�@�E�l���[��10�[(10��)�@�@�E�o�g���j�A�t���P��

2.�����Ώۉ�����3CDs�A34��

�@"ALKIBAR"[1999]�@�@"NIGER"[2006]�@"TABITAL PULAAKU"[2009]

3.���ʁF�̏�����(�Ȑ�)

�@�\�����C��(20)�A�^�}�V�F�b�N��(2.5)�A�t���t���f��(8)�A�o���o����(2)�A�n�E�T��(1)�A

�@����(0.5)

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�y�}5-2�z�A�t�F���E�{�N���̉̏�����̕p�x

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�m�����Ώ�3�n���B���[�E�t�@���J�E�g�D�[��*4 (Vieux Farka Touré)

1.��b���

�@�E�������\�����C�@�E�l���[����3�[(18��)�@�E�o�g���j�A�t���P��

2.�����Ώۉ�����2CDs�A15�ȁ@�@"VIEUX FARKA TOURÉ"[2006]�@�@"FONDO"[2009]

3.���ʁF�̏�����(�Ȑ�)

�@�\�����C��(10)�A�t���t���f��(2)�A�o���o����(3)

�@���X�e�[�W�ł́A�^�}�V�F�b�N��ł��S���B

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�y�}5-3�z���B���[�E�t�@���J�E�g�D�[���̉̏�����̕p�x

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@

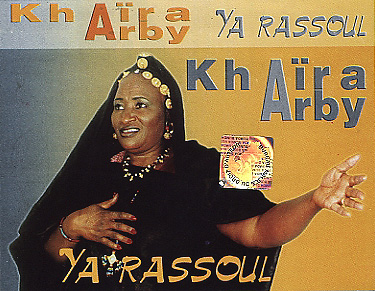

�m�����Ώ�4�n�n�C���E�A���r�B (Khaïra Arby)

1.��b���*5

�@�E���������F�A���u/�x���x���A��F�\�����C/�A���u�A��ꌾ��̓\�����C

�@�E�l���[����45�[(1��)�@�@�E�o�g���g���u�N�g�D���o�g

2.�����Ώۉ�����1CD�A10�ȁ@"YA RASSOUL"[n.d.]

3.���ʁF�̏�����(�Ȑ�)

�@�\�����C��(6)�A�^�}�V�F�b�N��(2)�A�t���t���f��(1)�A�A���r�A��(1)

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�y�}5-4�z�n�C���E�A���r�B�̉̏�����̕p�x

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�m�����Ώ�5�n�`���[���[�E�A���r�B (Thialé Arby)

1.��b���*6

�@�E�������\�����C�@�E�l���[����16�[(7��)�@�E�o�g���g���u�N�g�D��

2.�����Ώۉ�����1CD�A10�ȁ@"GABI HIDYÉ"[2009]

3.���ʁG�̏�����(�Ȑ�)

�@�\�����C��(8.5)�A�^�}�V�F�b�N��(1.5)�@�@���X�e�[�W�ł́A�A���r�A��ł��S���B

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�y�}5-5�z�`���[���[�E�A���r�B�̉̏�����̕p�x

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�m�����Ώ�6�n�~�X�e���E�W���Y�E�h�D�E�g���u�N�g�D(Le Mystère Jazz de Tombouctou)

1.��b���*7

�@�E1960�`70�N��Ɋ����g���u�N�g�D�̏B���o���h�B

2.�����Ώۉ������QCD�A2��

�@"MALI '70 ELECTRIC MALI VOL.1"[n.d.]�@"�� VOL.2" [n.d.]

3.���ʁF�̏�����(�Ȑ�)�@�@�\�����C��(1)�A�t���t���f��(1) �@ ���~�O���t�͏ȗ�

�@

�@�ȏ�̌��ʂ��܂Ƃ߂�ƁA���}�̂悤�ɂȂ�B

�y�\5-2�z�������猩���g���u�N�g�D�̎�̉̏������@(�P��=�Ȑ�)

���y�Ɓ@�_�@���� |

son |

tam |

ful |

mandé |

���̑� |

�v |

�@�A���E�t�@���J�E�g�D�[���@ |

�@48.5 |

�@ 4.5 |

�@�@21 |

�@�@10 |

�@�@ 5 |

�@ 89 |

�A�t�F���E�{�N��&�A���L�o�� |

�@�@20 |

�@ 2.5 |

�@�@ 8 |

�@�@ 2 |

�@ 1.5 |

�@ 34 |

���B���[�E�t�@���J�E�g�D�[�� |

�@�@10 |

�@�@ 0 |

�@�@ 2 |

�@�@ 3 |

�@�@ 0 |

�@ 15 |

�@�@�@�n�C���E�A���r�B�@�@�@ |

�@�@ 6 |

�@�@ 2 |

�@�@ 1 |

�@�@ 0 |

�@�@ 1 |

�@ 10 |

�@�@�`���[���[�E�A���r�B�@�@ |

�@ 8.5 |

�@ 1.5 |

�@�@ 0 |

�@�@ 0 |

�@�@ 0 |

�@ 10 |

�~�X�e����W���Y��h�D��g���u�N�g�D |

�@�@ 1 |

�@�@ 0 |

�@�@ 1 |

�@�@ 0 |

�@�@ 0 |

�@�@2 |

�v

�@ |

�@�@94

�@ |

�@10.5

�@ |

�@�@33

�@ |

�@�@15

�@ |

�@ 7.5

�@ |

�@160

�@ |

�@

5-1-3�@�܂Ƃ�

�@�Z�������œ���ꂽ���y�Ɩ��납����A�����̒����̌��ʂ�����A�g���u�N�g�D�̉��y�Ƃɂ͖��炩�ȑ�����X��������ꂽ�B���ɁA�\�����C���y�Ƃ̑�����X���������ŁA�g�D�A���O���y�Ƃ͂��̌X�����Ⴂ�B

�@�܂��A�\�����C�̎�̒��ł��A�j�A�t���P�o�g�̉��y�Ƃ̑�����X���͂�苭���ƌ�����B����́A������肩����A�j�A�t���P�ɂ͑����̃t���x�n�̐l�X���Z��ł���A���y�Ƃ��t���t���f��̉̂����p�[�g���[�ɍ̗p���Ă��邱�Ƃ������ƍl������B�܂��A�j�A�t���P�o�g�̃A���E�t�@���J�E�g�D�[����������ʼnS�������Ƃ��A���n�o�g�̉��y�Ƃɉe����^���Ă�����̂Ǝv����B

�@�j�A�t���P�o�g�̉̎�́A�t���x�̋Ȃ����p�[�g���[�ɑ����̗p���Ă������A�g���u�N�g�D���o�g�̉̎�̓g�D�A���O�̋Ȃ𑽂��̗p���Ă���B ����ŁA�ۂ������X���Ƃ͌����Ȃ��܂ł��A�g���u�N�g�D���o�g�̉��y�Ƃ́A�^�}�V�F�b�N��̉̂���葽�����p�[�g���[�Ƃ��Ă���B�܂��A�A���r�A��ł̉̏����A��r�I�M�S�ł���Ƃ�����B

�@

�@

5-2�@�\�����C���y�Ƃ̎��H����---�A�t�F���E�{�N��

�@

�@���̍��ł́A�g���u�N�g�D�o�g�ŁA�����}���ōs�������ɂ������y�ƃA�t�F���E�{�N��(Afel Bocoum)�ɂ��ċL�q����B�{�N���́A�O�q�̃A���E�t�@���J�E�g�D�[���Ɛ[���ւ��������A�g�D�[�����l�ɐ��E�I���������y�Ƃł���B�����s�����Z���ւ̕�����蒲���ł́A10�[���B

�@�ނ̐����╷����肩��A���̎��H��������B

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�y�ʐ^5-1�z�A�t�F���E�{�N��(��)�ƃA���L�o���B�M�^�[�t�҃}�}�h�D�E�P���[(����)�A

�@�@�@�@�@�@�J���o�b�V���t�҃n�}�E�T���J��(�E)�B(2009�N5���A���l�ɂ�)

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@

5-2-1�@����

�@�a���A���y�Ƃ̏o�

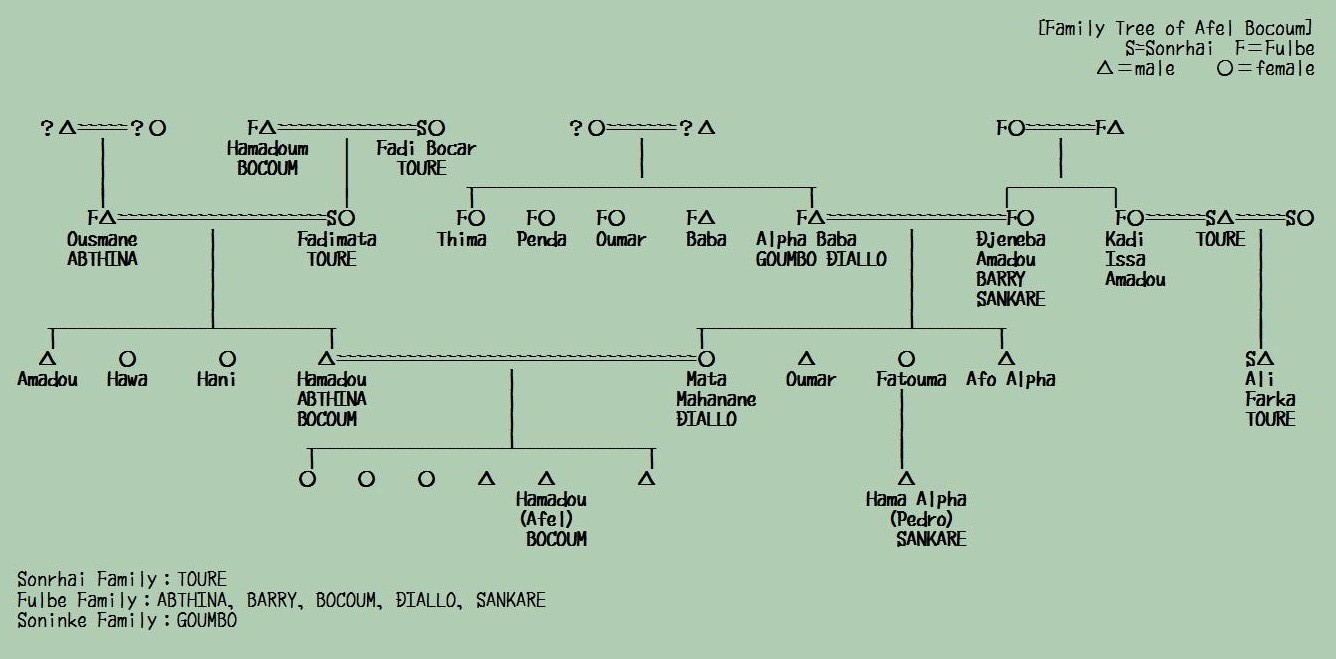

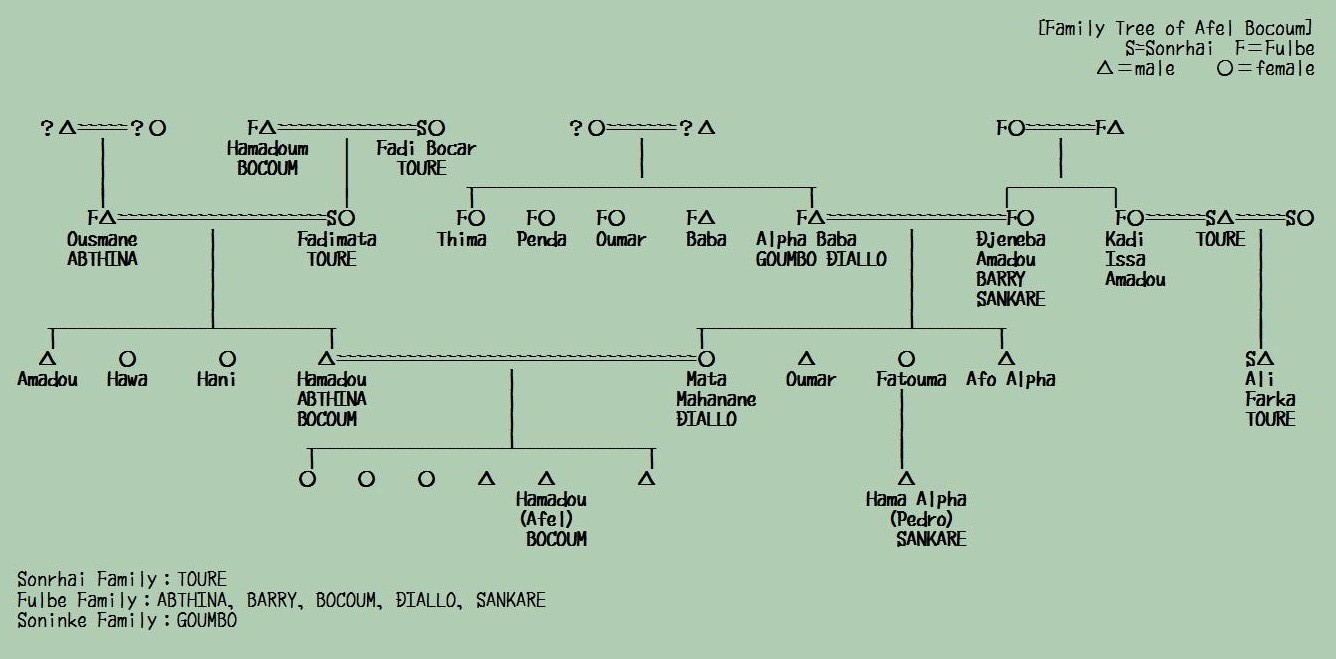

�@�{�N���́A1955�N�A�g���u�N�g�D�B�j�A�t���P���ɐ��܂ꂽ�B�\�����C�̕��A�t���x�̕���������B���́y�}5-6�z�́A�{�N���ւ̕�����肩��쐬�����ƌn�}�ł���B

�@

�y�}5-6�z�A�t�F���E�{�N���̉ƌn���}

�y�}5-6�z�A�t�F���E�{�N���̉ƌn���}

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@�{�N���ɂ��ƁA�ގ��g�̋A���ӎ��̓\�����C�ł���B�������A����Łu�{�N���v�Ƃ͖{���t���x�̐�*8�ł���A�{�N�����g���F�����Ă���B

�@�{�N���ɂ��ƁA�g�D�[��(Touré)�̓\�����C�A�A�u�e�B�i(Abthina)�A�o��(Barry)�A�{�N��(Bocoum)�A�W����(Diallo)�A�T���J��(Sankaré)�̓t���x�̉ƌn�ł���Ƃ����B�ȏ�܂��ĉƌn�}������ƁA�{�N���̕�(Hamadou Abthina Bocoum)*9����(Mata Mahanane Diallo)���t���x�Ɍ�����B�����̑c���Touré���̃\�����C�ł���A�����4��k���ăt���x�̉ƌn�ł���B�u�������̉Ƃ́A�ƒ{�������Ȃ��̂ŁA�t���x�Ƃ͌����Ȃ��v�Ƃ��b�����B�܂��A�{�N���́u�����ӎ��͕�����A�ǎ��͕ꂩ��p���v�Ƃ����A�\�����C�Ƃ��Ă̖����ӎ��ƃt���x�Ƃ��Ă̗ǎ��������Ă���Ƙb�����B���������������A���ӎ��́A���ɓ���ł���B

�@�܂��A�}���ɂ̓O���{(Goumbo)�Ƃ����\�j���P�̐��������A���̒n��̑��l�Ȗ����\���̈�[���f�킹��B

�@�}���ɂ́A�A���E�t�@���J�E�g�D�[���̖��������邱�Ƃ��o����B�e��̂�����C���^�r���[�ŁA�{�N���́u�g�D�[���͎��̃I�W���v�Ɠ����Ă���B�������A�ƌn�}���猩��Ə����u����̌Z��v�Ƃ����Ӗ��ł̃I�W�ł͂Ȃ��B�u����̑c��̎o���̑O��(�܂��͌��)�̎q�v���g�D�[���ł���*10�B

�@������l�A�}���Ƀ{�N���̏]�Z��̃n�}�E�T���J��(Hama Alpha Sankaré)�̖���������B�ނ́A�{�N���̊y�c�A���L�o�[���̃J���o�b�V���t�҂ł���B

�@�{�N���̖{���́A�n�}�h�D�E�{�N��(Hamadou Bocoum)�ł��邪�A�ꂪ�C�X���[�����̖����D�܂Ȃ��������߁A�t���t���f��ŁuMy Love�v�Ƃ����Ӗ������u�A�t�F���v�Ƃ������ŌĂ�*11�B�ƒ���ł́A�\�����C��ƃt���t���f���b�����B

�@�{�N���̕��́A���y�Ƃ�E�ƂƂ��Ă���A�n���ł͂悭�m���Ă����Ƃ����B�e�n�̌�������V��ȂǂŃ��W�����J�⃓�W�����P���Ȃǂ̓`���y���t�ł��B�Ȃ��A�{�N���̉ƌn�̓O���I�ł͂Ȃ��B�{�N���́A�c�������玩�R�Ɠ`���y��ɐe���݁A�t�@��������B���ɂ��Č�������V��ɓ��s���Ă͒n��ɓ`��鉹�y���o�����B

�@

�A�g�D�[���A�}�C�K�Ƃ̏o�

�@���y�D���ł������{�N�����N*12�́A�j�A�t���P�ŃA���E�t�@���J�E�g�D�[���ƃn�[�x���E�}�C�K�̎Q�������j�A�t���P�����y�c�̉��t�����B���̂Ƃ��A���łɃg�D�[���ƃ}�C�K�͒n���̃X�^�[�ŁA�g�D�[���̃M�^�[�ƃ}�C�K�̉̂͂�������{�N���𖣗������B���̂Ƃ�����A�{�N���͔ނ�Ɂu���܂Ƃ��v�悤�ɂȂ�A����*13����ꂽ��g������������肵�āA�u�t�@�~���[�v�ɐ��荞�B

�@�{�N���́A�`���y���̂Ȃǂ�ނ�ɔ�I���A���X�Ɏ�����Ă������B���Ƀ{�N���̍����ɂ��̐��́A�g�D�[����}�C�K�ɋ�����ۂ�^���Ă����B���Ƀ}�C�K�͂��̏��N�̍˔\��F�߁A�{�N�������K���Ƃ��ĉ̏����ȁA�M�^�[�Ȃǂ���قǂ������B�g�D�[���̃M�^�[�͂���Ύ��ȗ��ł��邤���A��̓������������ď��N�ɂ͓�������悤���B���̍�����A�{�N���̓}�C�K���u���v�̂悤�ɕ炤�悤�ɂȂ����B

�@1968�N�A�{�N����13�̎��A�g�D�[��������̊y�cASCO����ĉ��t����Ƃ��ɁA�\�肵�Ă����̎肪���Ɍ���Ȃ������B���̎��A�{�N��������Ƃ��ăX�e�[�W�ɏ��A�l�O�ŏ��߂ĉS�����ƂƂȂ����B���ꂪ�{�N���̉̎�f�r���[�ƂȂ����B�]���͏�X�ŁA����ȍ~ASCO�̉̎�Ƃ��Č}�����邱�ƂƂȂ����B

�@

�B���y�����̊J�n

�@����1968�N�A���v�e�B�ŊJ���ꂽ��ҏT�Ԃ̉��y�R���e�X�g�ɁA�{�N���̓g�D�[���ƃ}�C�K�̊y�c*14�̈���Ƃ��ĎQ�������B�����Ń{�N���́A�u���̎g����v*15�Ƃ����t���x�̓`���Ȃ��S�����B�������āA�{�N���̓v���̎�Ƃ��ẴL�����A���X�^�[�g�������B

�@1972�N�A17�̎��ɁA�o�}�R�ŊJ�Â��ꂽ��2��u�N�|�p�����Ղ̉��y�R���e�X�g�ɁA�{�N���͗B��̒j���̎�*16�Ƃ��āA�܂��A�B��̃o���o����ʼnS��Ȃ��̎�Ƃ��ďo�������B�g�D�[���ƃ��f�B�{�E�N���e*17�̃M�^�[�̔��t�ŁA�u�}���̎q�ǂ������v*18�Ƃ����\�����C�̉̂��S�����B�X�^�W�A���ɋl�߂�����3,000�l�̒��O�̑O�ŁA�{�N���͔��ɋْ������Ƃ����B���O�̔����͔��ɗǂ��������A�{�N����2�ʂɏI���A�D���̓o���o����ʼnS���������̎肪�������B

�@���W�I�E�}���ɂ���Ę^�����ꂽ���̂Ƃ��̃{�N���̉̐��́A�J��Ԃ���������A�{�N���̉̐��̓}���S�y�Œm���邱�ƂƂȂ����B

�@

�C�_�Ɗw�Z����_�Ǝw������

�@1975�N20�̎��A�{�N���͐��{�̏��w���ăV�J�b�\�B���y�b�\�o*19�̍����_�Ɗw�Z�֓��w�����B���̂��߁A�j�A�t���P�ɋ��_��u���g�D�[���Ƃ̉��y����������ƂȂ����B

�@3�N���1978�N�A���Z�𑲋Ƃ��A���{�̔_�ƊJ���w�����Ƃ��Ă̐E�ɏA�����B�E��̓W�F���l*20�ł������B�{�N���͎d���Ń}�������𒆐S�Ƃ����e�n��K���@��āA�_���̕�炵�ڌ��������B�����ŁA�}���̖��_���]�ȂǂŊ����邱�ƂƂȂ����B�������A�j�A�t���P�ł̉��y�����͂���܂ňȏ�ɓ���Ȃ����B

�@

�D�\�������̊J�n

�@�{�N���̕��́A���q���̋��ɖ߂肽�����Ă���̂��@���āA�E����j�A�t���P�ɂ��Ă��炦��悤�ɐ��{�ɓ����������B���̌��ʁA1980�N�Ƀ{�N���͋A�����ʂ������B

�@�{�N���́A�_�Ǝw�����̎d���𑱂��Ȃ���A���y�������ĊJ�����B�������A�������Ƃ��Ă̎d����D�悵�����߁A�g�D�[����ASCO����͗���A�n���̏]�Z���F�l��ƓƎ��ɉ��t����悤�ɂȂ����B�]�Z��̃J���o�b�V���S���n�}�E�T���J��(��q)�A�F�l�̃��W�����J�S���n�V�E�T��(Hassey Saré)�A���W�����P���S�������E�V�Z(Yoro Cissé)��*21�ł���B�g�D�[���Ƃ̉��t�́A�����������Ύ�`���A�Ƃ����`�Ɍ���ꂽ�B

�@�܂����̂���A�n��̔_�Ǝw���̏W��ȂǂŁA�M�^�[��e���ĉ̂��n�߂��B�V���Ȃǂ��ǂ߂Ȃ�������A���W�I��f������������邱�Ƃ��o���Ȃ��l�����ɂ́A�̂�����`����̂ɗL���Ȏ�i�ł���ƍl�������炾�B�܂��A���b�Z�[�W�����ʓI�ɓ`���邽�߁A�o���o����^�}�V�F�b�N�ȂǁA�\�����C��t���t���f�ȊO�̌���ł��ϋɓI�ɍ�Ȃ���悤�ɂȂ����B�n��̗��j�▯���Z�a�A�g�߂ȃj���[�X�A�_�ƋZ�p�Ȃǂɂ��Ă̋Ȃ�����āA�W��Ȃǂʼn��t�����B����ɉ��y�����͊����ɂȂ�A�{�N�����g�̊y�c���`�𐮂��n�߂��B�₪�Ĕނ�́u�A�t�F���E�{�N�����A���L�o��(Afel Bocoum & Alkibar)�v�Ɩ����悤�ɂȂ����B1982�N�ɂ́A�傫�ȃX�e�[�W�ɂł����t�o����悤�Ɋy���d������ȂǁA�����������ɂȂ����B

�@1983�N�ɁA���t�n�[�x���E�}�C�K����ʎ��̂ɂ��S���Ȃ����B�{�N���́A�}�C�K�̈�u���p�����ƁA���y�ւ̎v�������������Ƃ����B

�@

�E���ە����

�@1991�N�A�{�N���̓g�D�[���̉��B�E�k�ăc�A�[�ɎQ�������B���̌������s�́A�{�N���ɂƂ��ď��߂Ă̍��O���t�ł���A���߂ĉ��Ă̊ϋq�̑O�ʼnS�����B

�@�c�A�[���A�����h���Ń��[���h�E�T�[�L�b�g�ɂ��g�D�[���̃A���o���̘^���ɎQ���B5�Ȃł̉̂̑��A�R�[���X��Ȓ��̃i���[�V������S������*22�B�A���o�����ɕ������͋����A����l�߂��悤�ȍ����ɂ��̏��́A���ɋ�����ۂ�^���A�g�D�[���ƕ��Ԃقǂ̑��݊��������Ă���B�A���o��"THE SOURCE"�́A��1992�N�ɔ��\���ꂽ�B

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�y�ʐ^5-2�z"THE SOURCE" Ali Farka Touré

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@1993�N�ȍ~�́A�n���ł̊����ɗ��܂����B���̍��A�ڍׂ͕������Ă��Ȃ����A�����}���k�����Ŋ����ł������g�D�A���O�̔����{����*23�ɑ��āA�g�D�A���O�̍����̃L�����v�֏o�����A���a��i�������鉉�t�������s�����悤���B

�@

�F�\���E�A���o������~�u�t���^�C���E�~���[�W�V�����v��

�@1997�N�A���[���h�E�T�[�L�b�g�̃S�[���h���A�g�D�[���̃A���o��"NIAFUNKÉ"��^�����邽�߂ɁA�j�A�t���P�ɊȈՃX�^�W�I���������B���̂Ƃ��A�{�N���̃t�@�[�X�g�E�A���o���̘^�����A���[���h�E�T�[�L�b�g�ɂ���čs���邱�ƂƂȂ����B�{�N���ƃA���L�o���̃����o�[�́A�g�D�[���ɐ旧���ăA���o���̘^�����s����*24�B

�@�������āA�A�t�F���E�{�N�����A���L�o���̃t�@�[�X�g�E�A���o��"ALKIBAR" ���������A1999�N�A���\���ꂽ�B���̃A���o���́A�č��̃m���T�b�`�E���R�[�h�Ђɂ���Đ��E�ɔz�����ꂽ*25�B

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�y�ʐ^5-3�z"ALKIBAR"

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@�܂����̍��A�{�N���͔_�Ǝw�����̐E�������Ă���B�E���������{�N���́A��������w�����ɂ����B

�@2000�N�A�p�����b�N�̎�f�C�����E�A���o�[��*26���A�}���̉��y�ƂƂƂ��ɃA���o������̊���i�߂Ă���Ƃ̘b�����A�{�N���͎��瓭�������Ę^���ɎQ�������B

�@2001�N�ɂ́A�A�t�F���E�{�N�����A���L�o���͏��̐��E�c�A�[�ɏo���B

�@2002�N�A�A���o�[����Ƙ^�������A���o����"MALI MUSIC"*27�Ƃ��Ĕ��\����A�p���̃��b�N�E�t�@���Ƀ{�N���̖���m�炵�߂邱�ƂƂȂ����B���N�A�A���o�[���̃R���T�[�g�ɋq�������B�f���}�[�N�̃��X�L���f�E�t�F�X�e�B�o��*28�ł́A���C���E�X�e�[�W�ɗ����A6��5000�l�̊ϋq�̑O�ʼn��t�����B

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�y�ʐ^5-4�z"MALI MUSIC" �@Damon Albarn, Afel Bocoum, Toumani Diabaté

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@2004�N�̉āA�̎�E�M�^�[�t�҂̃A�r�u�E�R�C�e*29�ƃg�D�A���O�����O���[�v�E�^���e�B�b�g*30�ƂƂ��Ɂu�f�U�[�g�E�u���[�X�E�v���W�F�N�g�v*31���������ĉ��B�c�A�[���s���A�e�n�̉��y�t�F�X�e�B�o���Ȃǂɏo�������B���N���A�c�A�[�͌p�����ꂽ�B

�@���̂悤�ɁA�j�A�t���P�Ō������Ƃ��Ă̎d���ƒn���̐l�X��ɉ��t���Ă����{�N���̐����͈�ς��A��C�ɍ��ۓI�ȉ��y�r�W�l�X�̐��E�ɕ��ݓ������B

�@

�G�g�D�[���Ƃ̊m��~����

�@���E�̕��䂩�甼�Αނ��Ă����g�D�[���́A�{�N���̐����ɑ����Ȃ炸�s���Ȏv��������Ă����B���ɁA�g�D�[�����傫�ȉ��y�I�M�����Ă����T���J�����A�{�N���̃A���L�o���ł̊����ɖZ�����Ȃ������Ƃɑ���s�����傫�������B�T���J���́A�Z�퓯�R�Ɉ�����{�N���Ƃ̊����ɔM�S�ŁA�A���L�o���ɂ����Ă��ҋȂ�S������ȂǁA���y�I�ɑ傫�Ȗ������ʂ����Ă���*32�B

�@�{�N���̊����͏����ŁA���[���h�E�T�[�L�b�g�ɂ��V���̐��삪��悳��Ă����B���������̍ہA�g�D�[���̓��[���h�E�T�[�L�b�g���Ɂu�����A�{�N�����̂����ꂩ�����B�{�N���̐V���𐧍삷��Ȃ�A���͂������[���h�E�T�[�L�b�g�ƌ_�Ȃ��v�ƁA�I���𔗂����B�{�N�������[���h�E�T�[�L�b�g���Ƃ��ɍ��f�������A�ŏI�I�Ƀ��[���h�E�T�[�L�b�g�̓{�N���Ƃ̌_������������B���̌���ɁA�T���J���͓{��A�g�D�[���Ƃ̊W�͌����Ȃ��̂ƂȂ�A�{�N�����g�D�[���Ƒa���ɂȂ����B���[���h�E�T�[�L�b�g�ɂ��o�}�R�^��*33�ł́A���ǃg�D�[���̘^���͍s��ꂽ���A�{�N���̂��͎̂������Ȃ������B

�@�{�N���́A�V�������[�x����T�������ʁA�A�r�u�E�R�C�e���������A�u�f�U�[�g�E�u���[�X�E�v���W�F�N�g�v�ł��𗬂��������x���M�[�̃R���g���E�W���[����*34�Ƃ̌_��Ɏ������B�V���́A2006�N�A�o�}�R�̃X�^�W�I�E�C�F�[����*35�Ř^�����ꂽ�B

�@���N3���A�A���E�t�@���J�E�g�D�[���������̂��ߎ����B�g�D�[���ƃ{�N�������Ƃ̊W�̏C���͂Ȃ�Ȃ������B�{�N���́A�u�A���̂��Ƃ͑��h���Ă��邵�A���l�Ƃ��Ċ��ӂ��Ă���B�A�����̑�ȉ��y�Ƃł��������Ƃ́A�ς��Ȃ��B�������A�ӔN�̎������̊W�͕s�K�������B���ɃT���J���́A�A���̎��̒��O�܂ŁA�ނɉ���Ƃ��Ȃ������v�Ƙb���Ă���B

�@�{�N���̐V���ɂ́A"Ali Farka"�Ƃ����g�D�[���ւ̒Ǔ��̂��lj�����A���N"NIGER"�Ƃ��Ĕ��\���ꂽ�B

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�y�ʐ^5-5�z"NIGER"�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�H����

�@2005�N�A�{�N���ƃA���L�o���͕č��o���W���[�t�҃x���E�t���b�N*36�̃A���o��"THROW DOWN YOUR HEART"*37[2009]�̃o�}�R�E�Z�b�V�����ɎQ���B�A���L�o���̃����o�[�Ƀt���b�N�������ăI���W�i����"Bulibaral"*38�����t�����B

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�y�ʐ^5-6�z"THROW DOWN YOUR HEART"�@Béla Fleck

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@2008�N9���A�X�^�W�I�E�C�F�[�����ɂăR���g���E�W���[���ɂ��V���̘^�����J�n���A�A���o����2009�N5����"TABITAL PULAAKU"�Ƃ��Ĕ��\���ꂽ�B

�@���N5���A���l�s�ƊO���Ȃ����Â���u���l�A�t���J����t�F�X�^2009�v�̊O���ȏ��ك��C���Q�X�g�Ƃ��āA�n�}�E�T���J��(�J���o�b�V��)�A�}�}�h�D�E�P���[(Mamadou�@Kelly Ousmane�A�M�^�[)�ƂƂ��ɗ���*39�����B�A�t�F���E�{�N�����A���L�o���Ƃ��Ă͏��߂Ă̓��{�ł̌����ƂȂ����B

�@�����ɍ��킹�āA"TABITAL PULAAKU"�̓��{��*40����������A���l�ł̃C���^�r���[�L����4���Ɍf�ڂ��ꂽ*41�B���N8~10���ɂ́A���B�c�A�[*42���s�����B

�@���݂ł��̋��j�A�t���P�ɗ��܂�*43�A�_�Ƃ̖T��A���t�����𑱂��Ă���B

�y�ʐ^5-7�z"TABITAL PULAAKU" ���{�Ք̔����i�p�̃|�b�v�B

�@�@�@�@�u�{�Ƃ͔_�Ƃ̃I�[�K�j�b�N�E�u���[�X�}���v�Ƃ̎菑���R�s�[���Y�����Ă���B�@

(2009�N7������~�c�ɂ�)

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@

5-2-2�@������肩��

�@�{�N���́A�������̒��ŁA���g���܂ރg���u�N�g�D�̉̎肪������ʼnS�����Ƃ̗��R�ɂ��āA�ȉ��̂悤�Ȃ��Ƃ�������B

�u�g���u�N�g�D�̉̎�̑����́A�}�C�K��g�D�[���̉e�����āA���R�̂悤�ɑ�����ʼnS���悤�ɂȂ����B�v

�u�����̖������Z�ރg���u�N�g�D�ł́A��̌���ʼnS���Ă��A�ꕔ�̐l�X�ɂ����������Ă��炦�Ȃ��B�v

�u�\�����C�ʼnS���A���v�e�B~�K�I~�j�W�F�[��(��)�̐l�X�ɁA�^�}�V�F�b�N�ʼnS���T�n���̐l�X�ɁA�t���t���f�ʼnS���Z�l�K������i�C�W�F���A�A�J�����[���̐l�X�ɂ����b�Z�[�W��͂�����B�v

�@ |

�@�ȏ�̂悤�ɁA�{�N���́A�g���u�N�g�D�̉̎肪������ʼnS���悤�ɂȂ����̂́A�}�C�K��g�D�[���̉e���ł��邱�Ƃ�F�߂Ă���B�܂��A������ɂ��̏����A�g���u�N�g�D�̂�葽���̐l�X�Ɏ����̉S���Ă��炤���߂Ɍ��ʓI�ł���Ɗ����Ă���悤�ł���B�܂��A������̏��ɂ��A�g���u�N�g�D�ȊO�̒n��̒���҂����l���o����ƍl���Ă���悤�ł���B

�@�܂��A�g���u�N�g�D�ȊO�̒n��o�g�ŁA������̏������݂�̎�ɂ��ẮA�E���E�T���K����A�r�u�E�R���e�̖����������B���҂́A�Љ���������悤�ȉ̎��Œm����B�������A�ނ�̉̏��������肵�悤�ƁA����ƂƂ��ɍ�Ƃ��s�������A���肪�u�قƂ�ǃo���o����ŁA�Ӗ����Ȃ��B���Ԃ̖��ʂ��v�Ƃ̔����ł������B�����A�E���E�T���K����20�Ȓ�1�Ȃ��\�����C��ŁA���̓o���o����ł������B�]���āA���҂�������ʼnS���̎�ł���Ƃ̔F���́A��ʓI�ł͂Ȃ��ƌ�����B

�@

5-2-3�@�ȍ��

�@�{�N���́A�ȍ��ɍۂ��ẮA�K���e�����̓`���Ȃ����`�[�t�ɂ���Ƃ����B�̏�����́A���R�̂悤�ɂ��̓`���Ȃ̌����p����B�]���āA1�Ȃ̒��ŁA���ꂪ�\�����C����t���t���f�ցA�܂��̓^�}�V�F�b�N����o���o���ցA�ȂǂƂ����悤�ɐ�ւ�邱�Ƃ͂��蓾�Ȃ��B�������A�^�}�V�F�b�N��ʼnS���Ă����Ȃ��A�I�Ղɕ���ɐ�ւ����1��*44�Ō���ꂽ�B���̏ꍇ�A����܂ʼnS���Ă����`���I�ȕ�����^�}�V�F�b�N�ʼnS���A�ˑR�A���ݐ��E�e�n�ŋN�����Ă��镴���̏I����ői����A�Ƃ������̂��B

�@�{�N���́A����܂ŃA���o���ɘ^�����A���\�����S34�Ȃł́A�\�����C�A�t���t���f�A�^�}�V�F�b�N�A�o���o���A�n�E�T�ʼnS���A����Ō������邱�Ƃ�����*45�B

�@��Ȃ̏����́A�悸�S���������e���C���[�W���A����ɑ������������f�B��T���B�t���x�ɂ��ĉS���Ƃ��ɂ̓t���x�̓`���Ȃ����`�[�t�Ƀt���t���f��̉̎���t���A�g�D�A���O�ɊW�̂��鎖�����S���Ƃ��ɂ̓g�D�A���O�̓`���ȂɃ^�}�V�F�b�N��̉̎��𥥥�A�Ƃ�����ɍ�Ȃ�i�߂�B���R�A���̏����͑O�シ�邱�Ƃ�����A�����ɉ̎��ƃ����f�B������邱�Ƃ�����B

�@�{�N���́A�������̒��ŁA�D���ȉ��y�ƂƂ��āA�č����l�̎�/��ȉƂł̓��C�I�l������b�`�[*46�A�X�e�B�[���B�[������_�[*47�A�W�F�C���Y�E�u���E���Ȃǂ̖����������B���ɁA�p���̎�/��ȉƂ̃��@���E�����X��*48�A�M�^�[�t�҂̃W�~��w���h���b�N�X*49�A���l�̎�/��ȉƂ̃{�u��f�B����*50�A�u���W���̎�/��ȉƂ̃W�����W�E�x���E�W���[��*51�Ȃǂ̖����������B�A�t���J�̉��y�Ƃł́A�Z�l�K���̃��b�X�[�E���h�D�[��*52�ƃ`���[���E�Z�b�N*53�A�M�j�A�̃x���x���E�W���Y*54�ȂǁA���̉��y�Ƃ̖����������B

�@�{�N���́A��L�̉��y�Ƃ̑��A�u���[�X��Q�G�ȂǁA���L�����y�悵�Ă���B�}�������̉��y�Ƃɂ��Ĕ�]���邱�Ƃ͖��������B

�@

5-2-4�@�̎��A���b�Z�[�W

�@�̎��̓��e�F�����S���Ă���̂�

�@�{�N���́A�̎��Ƀ��b�Z�[�W�����߂Ă���Ƃ����B���\���ꂽ�A���o������A���̉̎����e���������A�ނ̌������b�Z�[�W�̓��e�����Ă݂悤�B

�@������3���CD "ALKIBAR" [1999]�A"NIGER" [2006]�A"TABITAL PULAAKU"[2009]�ɕt�����Ă���u�b�N���b�g�Ɍf�ڂ���ē��{��ɂ��̎��̗v��A�p�ꕧ���Ȃǂ���A34�Ȃ̉̎����r���������B�S�Ȃ̉̎��v��ю����g�ɂ����{���́A�����̕t�^�T(pp.162~)�Ɍf�ڂ����B�S�Ȃ̉̎����e�ނ������ʁA�ȉ��̂悤�ɂȂ����B

�@

���Љ���Ɋւ���́�29��

1.�Љ�A�сA���l�̕���ւ̌x����8�ȁ@�i�\�����C7�A�t���t���f1�j

�@�E�Љ�I�����A�A�т̌Ăт����@�E���K���߂���l�ԊW�ɑ���Q��

�@�E�`���I���l�ρA�ǎ��ɑ���M���ƁA���̕���ւ̊�@��

�@�E���l�ɑ���i�݂ւ̉��߁@�Ȃ�

2.�Љ�I��҂̒n�ʌ����i���遁6�ȁ@�i�\�����C4�A�n�E�T1�A�o���o��1�j

�@�E�N�z�҂ւ̑��h�@�E�����̒n�ʌ���A�����I�Ȍ����ւً̈c

�@�E�q�ǂ��⏗���ւ̖\�͂ւ̉��߁@�Ȃ�

3.�}���A�A�t���J���W�ւ̓w�͂̌Ăт�����5��

�@�i�\�����C2�A�t���t���f2�A�o���o��1�j

�@�E�c�����W�ւ̍����̌��W�A�w�͂̌Ăт����@�E�c���ւ̈��̏d�v���̑i��

�@�E�ΘJ�̊��߁@�Ȃ�

4.�������ւ̋�����i���遁4�ȁ@�i�\�����C1�A�^�}�V�F�b�N1�A�t���t���f2�j

�@�E�t���x�̋��ɂ��ā@�E��Z��I�g�D�A���O�ւ̎^��

�@�E�\�����C�ւ̕��]�ɑ���ًc�\������

�@���̏�����́A���ꂼ��̃e�[�}�̖����ɑΉ�

5.�����ɂ��ā�2�ȁ@�i�\�����C1�A�t���t���f1�j

�@�E�X�ѕی�@�E�j�W�F�[����̕ۑS

6.�}���^�́A�̋��^�́�2�ȁ@�i�\�����C2�j

7.�A�t���J�l�̒n�ʌ��ぁ1�ȁ@�i�\�����C1�j

8.���E���a��1�ȁ@�i�^�}�V�F�b�N1�j

�@

�����̑��̉́�5��

9.�l�ւ̎^���A�Ǔ��́���4�@�i�\�����C2�A�^�}�V�F�b�N1�A�t���t���f1�j

�@���^����Ǔ��̑���̌���ɍ��킹�āA�����I��

10.�_���X�ȁ�1�ȁ@�i�t���t���f1�j

�@

�@�ȏ�̂悤�ɁA�Љ���Ɋւ����e�����Ȃ�34�Ȓ�29��(��85%)�A�ւ�肪�Ȃ��Ȃ�5��(15%)�ƁA�{�N���̉S���̂̑����ɂ͉�������̖��ӎ����F�߂��A�{�N���̌����u���b�Z�[�W�v�����߂��Ă���ƌ�����B

�@�{�N���̎t���ɓ�����g�D�[�����A��3�͂ŏq�ׂ��悤�ɁA�Љ���������̂��S���Ă����B�������A���̓��e�͐��{�̕��j�ɉ������J���^�̂�A�`���I�ȋ��P���S�����̂������A���̓��e�͐[���Ƃ͂����Ȃ������B�������A�{�N���͉̎����S���Љ���͕��L���A�{�N�����g�̌�����ӎu�����荞�܂��ȂǁA���ȓI������I�ȓ��e�������Ă���B

�@�{�N���̗�����y�c�A���L�o��(Alkibar)�́A�\�����C��Łu��͂̃��b�Z���W���[�v�Ƃ����Ӗ��ł���B�����ł�����͂Ƃ̓j�W�F�[����̂��ƂŁA�{�N�����g�u�j�W�F�[����̃��b�Z���W���[�v���������Ă���B��ɂ��q�ׂ��悤�ɁA�{�N���͔_�Ǝw��������A�V����f��A���W�I�ɐG��邱�Ƃ̂ł��Ȃ��l�����ɁA�ł��邾�������̏���^�������Ƃ̊�]���A���y�����ɑ��铮�@�̈�ł������B���̃��b�Z���W���[�Ƃ��Ă̎������A�̎��ɂ��\��Ă���Ƃ�����B

�@

�@

5-3�@�\�����C���y�Ƃ̎��H����---�n�C���E�A���r�B

�@���ɁA�g���u�N�g�D���\����̎�ł���n�C���E�A���r�B(Khaïra Arby)�ɂ��ďq�ׂ�B�A���r�B�́A�����s�����Z���ւ̕�����蒲���ł́A�ő��45�[�Ĕ��Q�̐l�C�ł������B�ޏ��́A�}���S�y�ł͖��O�͒m���Ă�����̂́A���E�I������ɂ͎����Ă��Ȃ��B�]���āA�G���L����E�F�u�T�C�g��ł��A���͔��ɏ��Ȃ��B

�@�����ł̐����́A�����g�������Ȃ����A���r�B�ւ̕������ƁA�f�ГI�ȃ��r���[�L���Ȃǂ���\�������B

�@

�y�ʐ^5-8�z�n�C���E�A���r�B(������3�l��)�Ɓu�t�@�~���[�v�B(2009�N9���A�g���u�N�g�D�ɂ�)

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@

5-3-1�@����

�@�n�C���E�A���r�B�́A�g���u�N�g�D�s�k���̍����̑��E�A�O�j(Agouni)�ɐ��܂ꂽ�B���N�͕s�ڂł���B���̓A���u�E�x���x��(�g�D�A���O�Ǝv����)�n�̌����������A��̓\�����C�E�A���u�n�̌��������Ƃ����B�Ƒ��ɁA�S������y������t������ȂǁA���y������҂͋��Ȃ������B

�@�A���r�B�́A���S�������납��̂��D���ŁA�T�̍��ɂ͐l�O�ʼnS���Ă����Ƃ����B�g���u�N�g�D�̓`���I�ȋȂ��D���������B�������A�̎���u���悤�ɂȂ邪�A���e�A���ɕ��e�͔����Ă����B���́A�A���r�B�Ɂu�O���I�̂悤�Ȃ܂˂�����ȁv�ƌ����āA��߂��B

�@8�̎��A�K�I�ŊJ���ꂽ���y�R���e�X�g�Ƀg���u�N�g�D��\�̉̎�Ƃ��ĎQ�����A�D�������B11�̎��ɂ́A�o�}�R�ŊJ���ꂽ�u�N�|�p�����Ղɏo�ꂵ�A��͂�D���B�A���r�B�́A�}���Ŗ��̒m��ꂽ�u�����̎�v�ƂȂ����B�����āA�}���̍��ۉ��y�g�߂ɑI��ă`���j�W�A�ʼn��t����@����B�A���r�B�ɂƂ��āA���̍��O�ł̉��t�ł������B

�@���̍��ɂ́A��̓A���r�B�ɗ����������悤�ɂȂ����B�������A���͑��ς�炸���̂��̂悤�Ȋ���������v�킸�A���ɒf�邱�ƂȂ�����̘b��i�߂Ă����B�����āA�A���r�B��14�̂Ƃ��ɁA�ӂɂ�����Ȃ��܂܌���������ꂽ�B

�@�����l�ɕv�����y�����ɂ͔��ł������̂ŁA�A���r�B�͉S���@������Ƃ��Ƃ��D��ꂽ�B���y�������o����悤����v�ɗ���ł݂����̂́A������Ȃ������̂ŁA�A���r�B�͌�����قǂȂ��������l�����B

�@15�̎��A�����������Ēn���̃X�e�[�W�ɗ����A�̎芈�����ĊJ�����B����v�́A�ς�炸�����Ă������߁A���_���₦�Ȃ������Ƃ����B

�@�����āA22�̎��A�A���r�B�͂��ɗ������ʂ����A���y�����ɑS�͂𒍂������������B���̍��A�g���u�N�g�D�B���y�c*55�̈���Ƃ��ď��߂ẴX�^�W�I�^�����o�������B

�@���̌�A�o�}�R�̍����y�c�I���P�X�g���E�i�V�I�i���E�o�f�}*56�ɎQ�����A�u�N�|�p�����Ղ�e�n�̉��y�Ղɏo�������B���̊ԁA�R��̃A���o����^�������Ƃ������A���݂ł͓���o���Ȃ��B

�@���̌�A�g���u�N�g�D�ɖ߂�A����̊y�c���A���r�B�́A2002�N��2005�N�ɂ͉��B�c�A�[���s���A�x���M�[��I�����_�ʼn��t�����B�܂��A���̍��A���ݗB�����\�ȃA���o��"YA RASSOUL" �\�����B

�@2009�N�A�o�}�R�ŐV����^�����A���\�\��ł���B�v�����[�V���������̂��߂ɓn�������B

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�y�ʐ^5-9�z"YA RASSOUL"

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@

5-3-2�@������肩��

�@�A���r�B�́A�������̒��ŁA�ȉ��̂悤�Ȃ��Ƃ�������B

�u������ʼnS���̂́A���b�Z�[�W��`���邽�߁B�g���u�N�g�D�̉̎�݂͂�Ȃ������ĉS���Ă����B���ʂȂ��Ƃł͂Ȃ��B�v

�u�Ⴗ����ł̋����I�Ȍ����A�o�}�R�ȂǂֈڏZ�����g���u�N�g�D�o�g�̐l�X�A�}���̖����`�┭�W�A���a�∤�ɂ��ĉS���Ă���B���̂悤�ȁA���b�Z�[�W�̂���̂��S�������B�v

�u�g���u�N�g�D�̐l�X�̂��߂ɉS�������̂ŁA�����𗣂�����͂Ȃ��B�v

�u�g�D�[���͈̑�ŁA�g���u�N�g�D�ʼne�����Ă��Ȃ����y�Ƃ͂��Ȃ��B�v

�@ |

�@�ȏォ��A�A���r�B���{�N���Ɠ��l�A�̎��ɂ͔ޏ��̌o�����琶�������b�Z�[�W�����߂Ă���ƌ���Ă���B�����_�ŁA�̎��̋�̓I�ȓ��e��m�邱�Ƃ͏o���Ă��Ȃ����A����������A�����̎��Ȏ�����A���ꂪ�\�Ȗ���I�Љ�̌��݂ȂǁA�ޏ����������g�̂��̂Ƃ��Ă̖��ӎ��������Ă��邱�Ƃ��f����B���̖��ӎ����A���b�Z�[�W�Ƃ��ē`���邽�߂ɁA������ɂ��̏���I�����Ă���Ƃ����B

�@�܂��A�A���r�B�́A�g���u�N�g�D�̐l�X�Ɍ����ĉS�����߂ɁA�o�}�R�ɋ��_��u�����ƂȂ�*57�A�ӎ��I�Ƀg���u�N�g�D�ɗ��܂��Ă���ƌ���Ă���B

�@���̂悤�ȑ�����̏���n���ɋ��_��u���Ẳ��y�����Ȃǂ́A�g�D�[���Ƃ̋��ʓ_��������B�A���r�B�ɂ��ƁA�g���u�N�g�D�̉��y�Ƃւ̉e���͑傫���A�ޏ����g�����̉e����F�߂Ă���B

�@

�@

5-4�@�܂Ƃ�

�@�g���u�N�g�D�̉��y�Ƃɂ́A���炩�ȑ�����̏��̌X�������邱�Ƃ��������B�g���u�N�g�D�́A�l�X�Ȗ��������Z���鑽����ɂ���A�̎肪�I�ԉ̏�����ɂ��e����^���Ă���ƍl������B

�@�܂��A������̏��́A�\�����C�n�̉̎�Ɍ����ȌX���ł���B���̃\�����C�̎�̐�B�ƂȂ��Ă���̂́A�A���E�t�@���J�E�g�D�[���ł���B������肩�瓾��ꂽ�،���������炩�Ȃ悤�ɁA�g�D�[���̓g���u�N�g�D�̉��y�Ƃ̊����ɑ傫�ȉe����^�����B�g�D�[���́A�g���u�N�g�D�������̓`���Ȃ��A���ꂼ��̖�����ʼnS���A�ŏI�I�ɂ͐��E�I������Ɏ������B���̉̐��́A���W�I��ʂ��ăg���u�N�g�D�̐l�X�ւ��͂��A������Ĉ��������̉��y�Ƃ́A�����̈̑�ȃX�^�[�������h���������Ƃł��낤�B

�@���݊������̃g���u�N�g�D�́A���Ƀ\�����C���y�Ƃ��u���R�̂悤�Ɂv������ʼnS���̂ɂ́A���̂悤�Ȕw�i��������̂Ǝv����B

�@�܂��A�������������{�N����A���r�B�́A�����������̉̎��ɍ��߂�u���b�Z�[�W�v��`���邱�Ƃɏd����u���Ă����B�g�D�[���̉̎�����́A���̂悤�ȃ��b�Z�[�W���͎f���Ȃ����A�{�N����A���r�B�͎Љ����ϋɓI�ɉS���Ă���B�܂��A���҂͂����������̌o������A�Љ���������̂��̂Ƃ��Ĉӎ����Ă���悤�ł���B�{�N���A�A���r�B�ȊO�ɂ��������������Ⴂ���y��*58���A�������ȂǂɊS�������āA�u���b�Z�[�W�v�̂���̂𑽌���ʼnS���Ă����B���̂悤�ȁu���b�Z�[�W�v��҂ɓ`���邽�߂ɂ́A����҂������o���錾��ʼnS���A�Ƃ����킯�ł���B

�@

*1�@��3�͂ŏڏq

*2�@�W�����}��A�\���S�C��Ȃǂƕ\�L���ꂽ�\�����C�������܂ށB

*3�@�{��5-3�ŏڏq�B

*4�@1981�N���B�̎�A�M�^�[�t�ҁB�A���E�t�@���J�E�g�D�[���̓�j�B���̉��y�������p���A���b�N��Q�G�Ȃǂ��z�������_�C�i�~�b�N�ȉ��t�ŁA���Ăł��l�C�������B���y�̎�قǂ��́A�}�����P�E�R���t�҃g�D�}�j�E�W���o�e������B

*5�@�{��5-4�ŏڏq�B

*6�@��4��4-4�ŐG�ꂽ�B

*7�@��3�͂ŏq�ׂ��B

*8�@�{�N�����ɂ��ẮA�����o�}�R�Ő��b�ɂȂ����ʂ́u�{�N������v�́A�u�I���̓t���x���v�ƌ����Ă����B

*9�@���̖��́ANonesuch�ɂ��{�N���̃C���^�r���[�ł� Kodda Bocoum �Ɠ����Ă���BKodda�͈��̂ł���Ǝv����

*10�@������蒆�A�{�N���̓g�D�[�����u����(uncle/oncle)�v��u��������(tonton=�g�D�[���̂������ł�����)�v�ȂǂƌĂ��Ƃ͈�x���Ȃ��A�u�A���v�܂��́u�A���E�t�@���J�v�ƌĂ�ł����B

*11�@�ꂪ���t�����Ăі��̑S�ẮAAfel Kodda Héréré é Horboré �ł���B

*12�@�{�N����10~12�̍��Ǝv����B

*13�@�}���ł́A�Z���Β��ɍ����������Ղ�Ɠ��ꂽ������p�ɂɈ��ށB����́A�����Ώ��N�̖�ڂł���B

*14�@���̊y�c�́A�j�A�t���P�����y�c�ł���Ǝv����B

*15�@�p���"He Who Uses the Spear"�B

*16�@�{�N���́A�u�}���ł́A���������D�܂�邽�߁A�����̎肪�����v�ƌ�����B

*17�@Modibo Kouyaté�B�}���f�n�M�^�[�t�ҁA��ȉƁB

*18�@�����"Sukabe Mali (Children of Mali)"�B

*19�@M'Pessoba�B�}���쓌���V�J�b�\�B�R�E�e�B�A���s�x�O�B

*20�@Djenné�B���v�e�B�B�ɂ���A�j�W�F�[�����×����ɕ����ԌÓs�BUNESCO���E������Y�B�����������ŏo�����僂�X�N�ŗL���B

*21�@�{�N���̉��t���Ԃ̂����A�T���J���ƃT���́A�g�D�[����ASCO�Ɗ|�������ł̎Q���ł������B���ɁA�g�D�[���̓T���J���������M�]���A�C�O�c�A�[�Ȃǂɂ͕K���T���J�������B

*22�@�{�N���́A01Goye Kur�A02Inchana Massina�A04Dofana�A05Karaw��4�ȂŎ句�A06Hawa Dolo�ł̓g�D�[���Ƃ̃f���G�b�g��S���B04Dofana�ŕ���ɂ��i���[�V������S�������B�Ȃ��A���̃A���o���̘^���ɂ́A�J���o�b�V���̃T���J�����Q�������B

*23�@�g�D�A���O�̎������g��Ȃǂ�v�������^�����ߌ������A1990�N�ɕ��������Ɣ��W�����B�g���u�N�g�D�A�L�_�[���A�K�I�ȂǂŊ��������A�}�����{�R�Ƃ̓���ɂ܂Ŕ��W�����B1996�N�A�a���������B�g���u�N�g�D�s���Ƀg�D�A���O�̕��������̏ے��Ƃ��āA��ʂ̉Ί���ċp����V�����s�����B�Ւn�ɂ́u���a�̓�(La Flamme de la Paix)�v�̃��j�������g�����Ă��Ă���B�������A�g�D�A���O�̔����{�I�����͊��S�Ɏ��܂��Ă����ł͂Ȃ��A�}���ł̓L�_�[���k���Ɏc������B

*24�@�{�N���ƃA���L�o���̃����o�[�́A�g�D�[���̃A���o��"NIAFUNKÉ"�ɂ��Q�����Ă���B�{�N���́A05Hilly Yoro �� 09Jangali Famata �Ŏ句��S�����Ă���B

*25�@�m���T�b�`�E���R�[�h��(Nonesuch)�́A1964�N�č��Őݗ��B���[���h�E�~���[�W�b�N�ӂƂ���B���݂̓��[�i�[�E�~���[�W�b�N�P���B"ALKIBAR"�́A���{�ł����[�i�[�E�~���[�W�b�N�E�W���p����蔭�����ꂽ�B

*26�@Damon Albarn�B�̎�A�M�^�[�t�ҁA��ȉƁB�p���l�C���b�N�o���h�A�u���[(Blur)�̒��S�l���B

*27�@"MALI MUSIC"�ŁA�{�N����4�Ȃɍ�Ȏ҂Ƃ��Ė���A�˂�B�{�N���ƃA���L�o���̑��A�}������̓R���t�҃g�D�}�j�E�W���o�e�A�̎�J�b�Z�E�}�f�B�E�W���o�e(Kassé Mady Diabaté)�A�̎�E�M�^�[�t�҃��r�E�g���I��(Lobi Traoré)�炪�Q�������B���ɁA�p����J���u�n��̉��y�Ƃ������Q�����Ă���B

*28�@Roskilde Festival�B1971�N���A�R�y���n�[�Q���Ŗ��N�J�Â�����K�͂ȃ��b�N�E�t�F�X�e�B�o���B2003�N��6��26~29���ɊJ�Â��ꂽ�B

*29�@Habib Koité�B�}���l���쎩���̎茓�M�^�[�t�ҁB�O�o�B

*30�@Tartit�B�g���u�N�g�D�����_�Ɋ�������A�g�D�A���O�̉��y�_���X�E�O���[�v�B���̕������ɂ��l�C���[�ł́A�g�D�A���O�Z�������2�[�Ă���B

*31�@Desert Blues Project�B�R�C�e�̃o���h�E�o�}�_(Bamada)�ɁA�{�N���̃A���L�o�������������K�͂ȃo���h�Ґ��ŁA�}���k���̉��y����Ղ���悤�ȃX�e�[�W��������B���݂��A�}�������̉��y�ՂȂǂ𒆐S�Ɍp�����Ċ������Ă���B

*32�@�T���J���́A�A���L�o���ł̃��n�[�T���ł��w���I�������ʂ����Ă����ʂ��ώ@�����B

*33�@2004�N7���A���[���h�E�T�[�L�b�g�ɂ���ă}���f�E�z�e���ōs��ꂽ�^���Z�b�V�����B���̂Ƃ��A�g�D�[����"IN THE HEART OF THE MOON"��"SAVANE"��^��(��3�͎Q��)�B"SAVANE"�ɂ̓{�N���ƃT���J���̖��O���N���W�b�g����Ă��邪�A�ނ�̓}���f�E�z�e���ł̘^���ɂ͎Q�����Ă��炸�A�T���J�����R�[���X�݂̂ŃJ���o�b�V�������t���Ă��Ȃ��B���̂Ƃ��A�g�D�[���̓j�A�t���P�̉��y�Ƃ��قƂ�NjN�p�����A�}���f�n���y�ƂƋ������Ă���B

*34�@Contre Jour�B�A�t���J��J���u�C�̃|�s�����[���y�ӂƂ���Ɨ����[�x���B�}���ł́A�A�r�u�E�R�C�e�A�P���e�B�M�E�W���o�e�Ȃǂ���������B

*35�@Studio Yeélén�B�A���L�o���̃x�[�X�t�ҁA�o���D�E�W����(Barou Diallo)���o�c����B�W�����̓o�}�R�ݏZ�ŁA�{�N���̃}�l�W�����g���s���B

*36�@Béla Fleck(1958~)�B�č���5���o���W���[�t�ҁB'80�N��A�}���h�����t�҃T���E�u�b�V��(Sam Bush)������v�V�I�u���[�O���X�E�o���h�A�j���[�E�O���X�E�����@�C���@��(New Grass Revival)�ɎQ���B'90�N�ォ��̓W���Y�E�t���[�W�����o���h�A�t���N�g�[���Y(Flecktones)�𗦂���B�^���Ȃ����E�ō��̃o���W���[�t�ҁB�A�C�������h�A�A�t���J�A�����A�C���h�Ȃǂ̉��y�ƂƂ������B

*37�@�t���b�N���A�t���J�e�n�̉��y�ƂƋ����B�}������́A�{�N���̑��A�E���E�T���K���A�o�Z�N�[�E�N���e�A�M�^�[�t�҃W�F���}�f�B�E�g�D���J��(Djelimady Tounkara�A1968�N�u���K���A�ɔh�����ꂽ�}����\�y�c�̈��)�炪�Q���B

*38�@���A���o�� "ALKIBAR" track03�Ƃ��Ď��^�B

*39�@�y�ʐ^5-1�z�Q�ƁB

*40�@���{�Ղ́A�I���^�[�|�b�v�A���^�E�J���p�j�[���甭�����ꂽ�B

*41�@ �~���[�W�b�N�E�}�K�W��(7����)�A���e�B�[�i(7����)�ACD�W���[�i��(9����)�ADo Do World(10����)��4���B

*42�@�I�����_�A�X�C�X�A�X�y�C���A�X���x�j�A�A�h�C�c�A�t�����X�A�x���M�[��7�J���ŁA11��̉��t��s��ꂽ�B

*43�@�{�N���́A�j�A�t���P�ɉƑ����߂����{����A�o�}�R�ߍx�e�B�G�o�j�ɉ�������B����ɂ́A�j�A�t���P�̉��y�ƂƂƂ��ɑ؍݂���B

*44�@"NIGER" track12 "Uma Eya"�B���̋Ȃ́A�g�D�A���O�̐l�C�̂���`���Ȃ��A�قڂ��̂܂܂ɉ��t�������̂ł���B

*45�@�{�N���̊e����̎g�p�p�x�́A���̉̎�Ƃ��̂ƂƂ��ɑ�6�͂ŏq�ׂ�B

*46�@Lionel Richie[1949~]�BR&B�̎�A��ȉƁB1970�N�ォ��q�b�g�Ȃ�ʎY����B

*47�@Stevie Wonder[1950~]�BR&B�̎�A��ȉƁB���l���y�j�ɋP���A�č��̍����I��X�^�[�B

*48�@Van Morrison[1945~]�B�p���k�A�C�������h�o�g�̉̎�A��ȉƁB�A�C�������h�̓`�����y�ɁAR&B���_�Ɏ����ꂽ���y�Ő��E�I�Ȑl�C��B���� 'Blue-eyed Soul' �̑��l�ҁB

*49�@Jimi Hendrix[1942~1970]�B1960�N��A���b�N�E�M�^�[�̗��j����l�œh��ւ����V�ˁB

*50�@Bob Dylan[1941~]�B���b�N�E�t�H�[�N��ȉƁA�̎�B�����s�v�́A�|�s�����[���y�j�ő�̋��l�̈�l�B

*51�@Jorge Ben Jor[1942~]�B�T���o�Ƀ��b�N��t�@���N�Ȃǂ������ꂽ�v�V�I�ȉ��y�Ől�C�B�u���W���ōł��L���ȉ��y�Ƃ̈�l�B

*52�@Youssou N'Dour[1959~]�B���Q�̐��E�I�m���x���ւ�A�����ʂ�A�t���J����̃X�[�p�[�X�^�[�B

*53�@Thione Seck[1955~]�B1970�N�ォ�犈��l�C�̎�B���E�f�r���[���ʂ����Ă���B

*54�@Bembeya Jazz (National)�B1960�N�ォ�犈��A�M�j�A�̖���y�c�B���[[1992]�ɏڂ����B�}���ł́A�M�j�A���y�̒���͋K������Ȃ������Ƃ����B

*55�@�~�X�e���E�W���Y�E�h�D�E�g���u�N�g�D�Ǝv����B

*56�@L'Orchestre National Badema�B

*57�@�A���r�B�Ƃ��̊y�c�́A�o�}�R�ł̉��t�����̍ۂɂ́A�z�e���ɑ؍݂��邱�Ƃ������B

*58�@�Ⴆ�A"Timbuktu Music Project"����Â���̎�őŊy��t�҂�B.M.�B���̃v���W�F�N�g�́A�g���u�N�g�D�ɂ����āA�w��҂ɂ͏�������Ɖ��y������A�n���̉��y�ƂɃX�^�W�I��@�ނ���悤�Ƃ���B�����́A�g���u�N�g�D�����y�s�s�Ƃ��邱�Ƃ�ڂ����Ƃ����B

Back

�y�}5-6�z�A�t�F���E�{�N���̉ƌn���}

�y�}5-6�z�A�t�F���E�{�N���̉ƌn���}